|

|

![]()

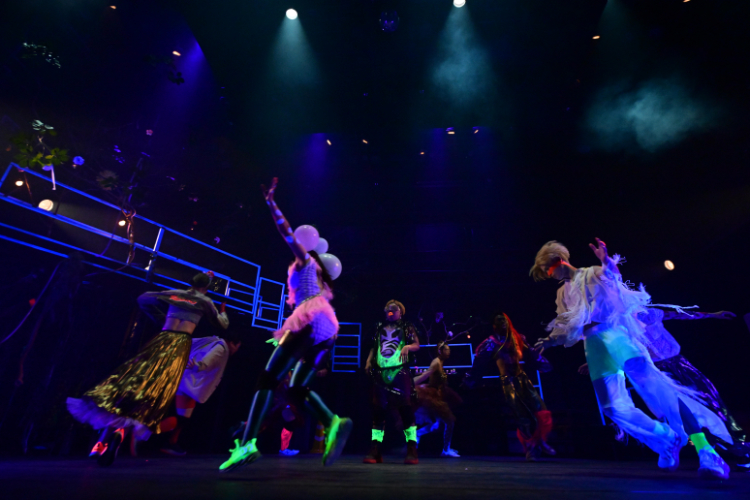

退廃的な秘儀から溌剌としたバトルへの転換―『再生』が孕む演劇的な意義を改めて考える―

藤原央登(劇評家)

ハイバイ『再生』

2023年6月1日(木)〜11日(日) 会場 東京芸術劇場 シアターイースト

2023年7月1日(土)&2日(日) 会場 三重県文化会館 小ホール

2023年7月8日(土)&9日(日) 会場 山口情報芸術センター スタジオB

1

多田淳之介が主宰する東京デスロックが、2006年に初演した『再生』。これを原案にして、ハイバイを主宰する岩井秀人と快快 -FAIFAI-バージョンの『再生』が、2015年に上演された。2015年版のリクリエーションである今回の上演では、若い俳優やダンサーたちがキャスティングされているため、快快との共作ではない。東京デスロック版の『再生』については、2017年の再々演を観ているが、岩井秀人×快快 -FAIFAI-版は未見であった。この度、岩井演出による同作に触れたことで、照明や衣装を含めた空間造形が東京デスロック版とは全然異なることに、今さらながらに驚いた。と同時にこの作品には、演劇の原理を掘り下げる深淵さが孕まれていることに、改めて気付かされた。岩井版の舞台表象が東京デスロック版とあまりに異なっているからこそ、決して揺らぐことがない演劇という芸術が持つ構造が見えやすくなったと言って良い。華美な演出を施された空間の中で、パフォーマーたちはハードな肉体運動を続ける。彼らを見続ける内に、その派手さと反比例して、演劇そのものについての思考を促されるのだ。

©平岩享

多田が描いた本作の骨格とは、電気グルーヴ『Shangri-La』、RCサクセション『スローバラード』、モーニング娘。『恋愛レボリューション21』などの楽曲に合わせて、俳優が踊り続ける約30分の1セットを、3回繰り返すというものである。同じ振りと展開を反復するシンプルな劇構造であるが故に、初演では賛否が分かれたという。しかし、東京デスロックによる昨年の北九州、三重、愛知公演に至るまで、初演以来、各地域でこの作品は上演され続けてきた。その過程の中で、2011年には韓国の俳優と共に同地でも上演され、2012年にはダンサーたちによるダンスバージョンである『RE/PLAY Dance Edit』も創られた。『再生』が劇団の代表作でかつ財産となり、様々な派生作品を生むまでに至った経緯は、単純な劇構造を体現するように繰り返し上演することで、作品の本質が理解され浸透してきた歴史を物語っている。

2

佐々木敦は『即興の解体/懐胎 演奏と演劇のアポリア』(2011.4,青土社)と『小さな演劇の大きさについて』(2020.6,Pヴァイン)で、「再現性」と「反復性」を東京デスロック『再生』の劇構造から取り出している。そしてこの2つの要素が、演劇の基底であると述べた。以下、佐々木による見立てを念頭に置きながら、私なりに『再生』のどこが演劇の基底に触れているのか、その関連性について改めて考えたい。その上で、岩井秀人×快快 -FAIFAI-版『再生』のリクリエーションである本作について言及したい。

一回性の芸術である演劇は、同じ演目を同日に2公演行ったとしても、厳密にまったく同じものを上演をすることは不可能だ。例えば記録媒体に映像として残せば、それ自体が劣化しない限り、その時・その場所の風景とそこに息づく人間の姿を、色あせることなく閉じ込めておくことができる。ある一定の時間が真空パックするようにピン止めされているため、それを見る現在地点からの時間の隔たりが大きくなればなるほど、懐かしさの感情が呼び起こされる。一方で演劇とは、そういう効果を目論むことを、第一義的に目指す芸術ではない。確かに密閉・密集・密接の「三密」が忌避されたコロナ禍の初期、劇場が次々に閉鎖された時は演劇の危機であった。その中での成果としては、庭劇団ペニノ『ダークマスター VR』(2020年10月、東京芸術劇場 シアターイースト)、タニノクロウ秘密クラブ『MARZO VR』(2020年12月、BUoY)でタニノクロウが試みたVR演劇があった。劇場に赴いて仮想空間の映像を視聴する体験は、その場でしか成立しない演劇と感染対策の双方を担保する新しい試みであった。しかしそれ以外は、同時生配信やアーカイブ視聴によって、自宅のパソコンなどを通して映像でも楽しむことが主流であった。コロナ禍以前から大手商業資本による公演では、高性能カメラを複数台導入して何公演かを撮影し、カット割りなどを工夫しながら出来の良い部分を編集したものを、一つの映像作品としてパッケージ化する試みが採られていた。デジタル機器の発達やIT領域におけるネットワーク環境の発展によって、アナログ芸術である演劇の記録の仕方や、劇場にアクセスできない観客にリーチする方策が飛躍的に進歩している。それはかつてでは考えられなかったことだ。こういった試みを否定するつもりはまったくない。だがこれらは、いかにアナログ芸術である演劇を後世に残すかという学術的な演劇のアーカイブ化の問題であったり、観客をひとりでも多く創出して、赤字になりがちな演劇公演の補填に充てるかという経済的な問題に比重が置かれている。そういった課題をカバーするために、古くから地上波や衛星放送による舞台中継が行われ、演劇の認知度を向上させる試みが続いてきた。デジタル技術との融合による観劇環境の進化は、その延長線上における新たな展開ではある。その意味ではこういった試みは演劇を拡張させる十分条件にはなり得る。しかし映画やテレビ、インターネット番組のように映像で視聴することは、演劇という芸術を成立させるための必須条件ではない。むしろ映像技術が発展すればするほど、あくまでも演劇にとっては副次的なものであることが強調されてしまう。演劇の視聴環境の近年の拡張は、私にそのような思いを強くさせる。

にもかかわらず、演劇は映像でも良いと言い切ってしまえば、なぜ映画と演劇と2つのジャンルが存在するのかが分からなくなる。だからこそ、文化や経済的な諸課題の解決といった要素を取り除いた上で、それでもなくてはならない演劇の絶対的な本質とは何かを考えれば、やはり映像芸術のように複製できず、まったく同じことが再現できないことに行きつく。その時・その場所性に焦点を当てた際、光景がピン留めされた映像にとってのそれは、懐かしさと共に確認するものである。だが演劇にとっては、作品を観客が享受するためには、創り手が“わざわざ”その度ごとに改めて創らねばならない。一回のみの公演でない限り、公演日数分だけ、同じ内容を繰り返さなければならないのだ。だからこそ、同じセリフや振り付けであったとしても、機械ではない生身の人間がその都度、それを実行する必要があるため、その時々の体調やコンディションに左右され、往々にしてとちったりもする。たとえ間違いがなくとも、観客の雰囲気などによる生理的な揺らぎに左右されて、俳優は公演毎に微妙に台詞のタイミングや居方が異なるものだ。すなわち演劇には、再現不可能性という一回性を本質的に孕んでいる。観客はそういったことを許容しつつ、それなりに同じことが毎公演ごとに繰り返されているのだろうと予期しながら観劇する。創り手と観客の双方が、公演の再現不可能性とそれと相反する反復性を、ある程度の幅を持って承知すること。この黙契に基づく手間暇がかかるアナログ性こそが、演劇を含む舞台芸術の特性であり、映像芸術と異なる最大のポイントなのである。

©平岩享

『再生』が演劇の原理に触れているのは、1セット30分の出来事を3回繰り返す劇構造に、再現不可能性と反復性という、矛盾を孕みながら成立する舞台芸術の宿命が見事に集約されているからだ。『再生』を1公演観るだけで、普段なら3回足を運ばなければ体感できない、同一作品を3回観劇することと同じような効果が観客にもたらされる。3公演を別日に観れば、各公演の違いは微細なものかもしれない。だが1公演で3公演を行う『再生』では、パフォーマーに負荷をかけることと相まって、その違いが凝縮かつ強調されるように仕向けられている。次々に代わる楽曲と共に踊るパフォーマーたちは、1セットが終わると床に倒れ込んでつかの間の休息、あるいは小休止の時間を得る。しかしすぐに再び1曲目の音楽が鳴り始めると、立ち上がって踊り始める。1セット目と同じ曲順、同じ振り付けを2セット目に行ったパフォーマーは、再度床に倒れる。疲労によって、小休止で聞こえる彼らの息遣いは1セット目の終わりよりも激しく、そして身体の上下動も明らかに激しいものになるだろう。そしてまたもや1曲目が聞こえて立ち上がるパフォーマーは、最後の力を振り絞るように、半ばやけくそになりながら、時に声を出して踊り続ける。その身体は激しい運動によって、1セット目よりも明らかに疲労で変化している。その移り変わりを見続けることで、疲弊による単なる身体の変化だけではない感触を、観る者に与えるまでに突き抜けてしまう。例えば3セット目の開始を告げる音楽は、神の声のような何か大きな力の存在であり、人間はそのようなものに突き動かされて生かされているだけなのではないか、という様に。厳密に同じことができない人間が寄り集まって行われる演劇の特性を明らかにしながら、人間そのものの様態を描くこと。映像芸術と異なる要因を最大限に生かした本作のポテンシャルは、ここにある。

東京デスロック版には舞台の大枠として、ホームパーティーをする若者たちという設定が施されていた。アルコールやスナック菓子が乗ったテーブルを囲んだ若者たちが踊り狂う様は、自閉的なサークル内での集団自殺を決行する者たちの秘儀であった。アルコールやドラッグの過剰摂取によって、とことんまで破滅することで得られる恍惚やエクスタシー、あるいはランナーズハイのような、自身の身体を痛めつけることと引き換えに得られる幸福が、一応の物語として与えられていた。そのような背景に置かれた若者たちは、現状への不満を抱えて夢や希望もない者が、生きていることの実感を得るためのなけなしの行動という、後ろ向きの生の実感を得ようとしていた。だがしだいに衰弱してゆく自殺行為には、先述したように生から死へと向かってゆく、人間の一生や本質を重ね合わせることも可能だろう。それは特定の個人ということではなく、3セットの反復性からは、生と死のこれまで数多くの人間が繰り返してきた生と死を、そして回を重ねるごとに疲弊してゆく再現不可能性からは、人類のゆるやかな滅亡をも想起させられるのだ。そのことに加えて、神に似た何者かの力によって強制的に踊らされるようにも見える人間の姿は、やって来ないゴドー(神)を待ち続ける『ゴドーを待ちながら』と正反対の意味で相似的な作品である。『ゴドー』はその場を動くことなく神をひたすら待ち続ける人間を描くことで、生きることの意味付けのなさを、静の不条理劇として浮かび上がらせた。対して『再生』は、神の比喩としての天から鳴り響く音楽に追い立てられながら死へ向かって生きるしかない人間を、動の不条理として抉り出すのである。

3

快快 -FAIFAI-との共作による『再生』を下敷きにした本作は、私は未見だがダンサーを起用した『RE/PLAY Dance Edit』に近いのかもしれない。それほどまでに、これまで述べてきた東京デスロック版『再生』とは異なって退廃的な雰囲気がなく、身体の運動そのものも健康的で溌剌としていたからだ。舞台空間から記述してみよう。舞台背景には上手から下手にかけて、長い階段が渡されている。その途中には給水のためのペットボトルが大量に置かれている。下手側には階段を覆う様に、花の咲いた背の高い木々が植えられている。トイレットペーパーが吊り下げられている点が、ミスマッチで目立つ。また上手手前側には数個の風船が付けられた背の小さな木が植わっている。下手奥には大きな茶色のソファーが置かれており、その前には大量に積み上げらえた本がある。印象深いのはブルーライトを基調にした照明の中で、転落防止用の階段の柵や段鼻部分、木から長く垂れさがる葉といった各種のポイントが青や緑の蛍光色となっており、色鮮やかに浮かび上がる点だ。この舞台設計を見るだけで、狭い閉鎖空間で行われていた東京デスロック版との違いは明らかだ。そのような空間にやってくるパフォーマーは、SFや特撮作品に登場するような、宇宙服を彷彿とさせる原色の衣装を皆がまとっている。彼らの衣装の一部にも蛍光色が使われており、照明が落ちると赤やピンクのワンポイントが鮮やかに浮かび上がる。本作で使用される楽曲は洋楽が中心である。ダフト・パンク『One More Time』やエアロスミス『Walk This Way』、エルガー『威風堂々』といった楽曲が次々と流れる中、約25分1セットのパフォーマンスを3回繰り返す約75分の作品が展開される。出演者は俳優、ダンサー、モデルと出自が様々な20代前半~30代後半までの男女9人である。彼らのほとんは、ブレイクダンスやストリートダンス、バレエといったキレキレの動きを見せる。その中に数人、激しい動きはできないがふくよかな体型を生かして、コミカルな動きをする者もいる。仰向けで倒れたパフォーマーの上に次々とパフォーマーたちが倒れ込んだり、休憩していた女性もろとも、上手のソファーを下手に移動させたりといった、目立つパフォーマンスが要所要所で展開はされる。だがほとんどは、同時多発的に繰り広げられるソロのパフォーマンスである。時に音楽に合わせたり外したりしながら、決して意味が定かだとは思えない動きを終始続けながら、叫び声や言語にならない言葉を発しながらパフォーマンスをする彼らを、半ばあっけにとられながら全体を俯瞰しつつ、その時々の関心に応じて誰かのパフォーマンスにフォーカスを当てて見つめ、その超絶技巧に関心する。こういった具合に、観客がそれぞれに焦点をズームインorズームアウトさせながら、目の前でめくるめく展開される華やかでかつ狂騒的なパフォーマンスを見届けることになる。

©平岩享

そんな中で2セット目以降に繰り返される光景を、それまでとは違う点に意識的にフォーカスして見ていると、賑やかさの内に、どうやら彼らは生き残りをかけた闘争をしているのではないかと思えてくる。後半から終わりにかけては、1対1による格闘を思わせるシーンが強調される。頭と頭をぶつけるパフォーマンスでは、巨大な角を持つジャコウウシのオス同士の頭突きを想起させられるし、『ストリートファイター2』シリーズでおなじみの波動拳を撃ち、撃たれた相手が苦しむといった様が見られる。階段を駆け上りながら戦い続けた女性が、階下にいる最後の一人に気功ビームのようなものを放って、その死闘を勝ち抜く。だがその途端、彼女も力尽きて倒れてしまい、全員が死ぬ。カラフルポップなバトルフィールドで、無国籍で奇抜な衣装を身にまとった人間ならざる動物の弱肉強食の世界、はたまた近未来人に擬せられた宇宙人たちによる、宇宙戦争を勝ち抜かんとする乱戦。私は本作で起こったことをそのように観た。その過程では確かに、衣装の一部が激しい動きによって外れる。またパフォーマーたちが、電車ごっこのように相手の肩を掴んで一列に舞台を経巡るシーン。最後尾に連なる女性パフォーマーが、出遅れたために駆け足で追いかけるのだが、2セット目、3セット目になるにしたがい、明らかに距離の開きが大きくなっており、疲れていることが如実に分かる。そして曲と曲の間に短い静止が訪れるシーンでは、3セット目に激しい息遣いが聞こえて静寂ではなくなったりもする。叫びやうめき声からは、辛さや苦しさを感得されもする。その点で言えば東京デスロック版『再生』と同様、舞台表象が変化したり全員がそれなりに疲弊することで、この作品の核である再現不可能と反復性の主題が発露されていることが見て取れる。ただし彼らは疲労することも含めて、苦行にも似た反復されるパフォーマンスをどこかで楽しみ、作品の上演を一種の祭りであるかのような、生に溢れたパッションを感じさせる。悲惨さや悲壮感、寂寞感ではなく、ストレートで健全な生命の生と死を描くこと。それが東京デスロック版との最大の違いであり、かつての作品を観た者としては正反対の印象を受けて新鮮な驚きであった。

4

だからこそ舞台上で溌剌と動きまくる若者に、人生の来し方を割とすんなりと投影させられもする。ひたすら同じことを繰り返す内に、失うものがあれば得られるものもある。前者は体力であり若さであるとすれば、後者はその不足を補う知恵や経験である。そのような人の変化には時間の推移が伴う。人間はもう戻れない過去を幽霊のように引きずりながら、現在を生きるものだ。過去を生きた/現在を生きている人間は個体としては同一自我であるはずなのに、時間の推移が時に絶対的な残酷さをもたらすのは、もうここにはない幽霊や非在としての影としてしか、過去の自分を感じることができないからだ。それが持続的な時系列である人生という時間に、隔絶さと断絶感を抱かせる。そのことは、全く同じものを再現はできないのに、反復することで1公演が成り立つ演劇の宿命と同じだ。コロナ禍、ウクライナ戦争、民主主義を破壊しかねない選挙中のテロ…。様々な事象が起きて変化する時代の中で、それでも人は生きてゆくしかない。人間を取り巻く状況は、この作品が初演された当時とはずいぶんと異なってしまった。もはや個人の生き方だけを考えていれば良い時代ではない、何が起こるか分からない時代である。個人の生が、突然やって来る疫病や戦争の影によって大きく左右されるかもしれない時代なのだ。溌剌とした彼らの生に力強さが感得されるのは、そのような時代の中でもたくましく戦っていこうとする意志を感じさせられるからだ。舞台上での生命のサバイブはそのことの謂いである。だからこそ、繰り返すことは死への一直線だけでなく、その中で獲得できる知恵や経験を駆使して生き延びていこうという、疲弊をプラスへと転換する前向きな希望を感じさせられるのだ。

舞台上に印象的なアイテムとしてミラーボールとゴミ袋がある。ミラボールは天井高くにあるが、劇中、ヒモを引っ張って降ろされる。ゴミ袋には、早食いをする男女が吐き出したリンゴを掃除したゴミが詰められる。下がってきたミラーボールを取り外し、そのゴミ袋と交換して吊り上げられる。そして最後に再びミラーボールに付け替えられて、それが光り輝きながらまた天井高く吊り上げられる。ミラーボールという生がゴミという死へと取って代わり、再び生が賞揚されること。垂直軸を意識させるミラボールからも、作品の核を生のベクトルへと好転させようとする意志を感じさせられた。

©平岩享

振り返れば、東京デスロック版『再生』の初演は2006年、再演は2011年であった。これまであまりなかった劇構造ゆえに話題となり、再演で広く観客を集めた期間には、平田オリザが提唱した現代口語演劇に影響を受けた劇団やユニットによる、日常会話劇を基盤に置いた作風を引き継ぐ若手が次々と登場し、平成の小劇場ブームと言えるほどの活況を呈した。その流れは2020年代の今日に至っても、小劇場演劇の一つの主流となっている。しかしそういった動きから外れた作風を志向する、快快 -FAIFAI-やバナナ学園純情乙女組(後に「革命アイドル暴走ちゃん」に改名)といった集団も活発な活動を行っていた。ままごと『わが星』(2009年初演)は現代口語演劇の影響下にありながらも、ラップとダンスを主体に観客の情動を揺さぶるロマンティックな舞台であった。あの当時は、美術や音楽とのコラボレーションやボーダーレスな作品がいくつもあり、サブカルチャーとしての演劇を盛り上げた時代であった。『再生』もそういう意味では一時代を築いた作品のひとつとして、近過去の演劇史を彩る作品になったことを、今回の観劇で痛感させられた。

しかし反復性と再現性の矛盾と淡いを宿命付けられた演劇はそれゆえ、たとえ古典作品であってもその都度に上演すれば、それは現代劇となる。これが、懐かしさと郷愁に浸ることにウエイトが占められる映像作品との違いだ。映像に収められた過去は不動なため、それを視聴する現時点との距離が開くほどに感傷を伴わせる。しかし演劇ではどんなに昔に創られた作品だったとしても、新たな創作によって、視聴する現時点に一気に引き寄せられる。したがって再現不可能性と反復性の淡いにある演劇は人生と同じく、過去という幽霊をかすかすに感じながらも、常に現在を生きる芸術である。だからこそ舞台が新たに上演されることによって、元々その作品が描き出していた問題が古びておらず、今も同じ問題が社会や世界、人間が直面していることを発見することがある。あるいは世界や社会の変化によって、その当時では見出されなかった問題が、新たに抉り出されることもある。それは戯曲の読み方や演出、演技の方法論がその当時とは違うことによって、同時代に対応した表現や見方へと更新されるためだ。そういう意味で『再生』は、演劇が持つ過去と現在との距離の同質性と違和の複雑さを、シンプルな劇構造故に直截に感得させる。上演された当時からの時間の推移を感じさせると共に、人間の根源的な生と死を描き出す『再生』は、現代を生きる「古典」なのだ。

INDEXに戻る

![]()

マインドコントロール下にある組織の偏在性を抉る

藤原央登(劇評家)

オフィスコットーネプロデュース 綿貫凜 追悼公演『磁界』

2023年2月9日(木)〜19日(日) 会場 小劇場B1

あらゆる組織は漫然と存在することで、いつしかその維持が目的となってゆく。組織の存続のために欠かせなくなるのが、そこでしか通じない内側の論理を確立させることである。それは外部からの指摘や介入から組織を守ったり、内部に取り込むための唯一で強力な武器となる。そのような、内部にばかり意識が向かって無駄に肥大化した組織は、社会全体に偏在している。本作はそのことを、警察組織を通してあぶり出す作品だ。

小劇場B1は特異な劇場空間だ。舞台空間を、縦横2方向に設置された客席で挟む仕様になっている。狭さを強調する空間は、本来なら親密さや俳優の熱気を出来させるところだ。しかし本作では、舞台美術の雰囲気もあり、抽象的で冷え冷えとしている。舞台空間には、木製の椅子を乱雑に積み重ねた塊が2ヵ所ある。塊は白い紐で結ばれており、さらにその周囲の壁には棘のような突起物がランダムに付いている。まるで周囲の空間が歪んでいるような印象を与える。天井にも、触手に見える無数の紐が、這ったり垂れ下がっている。灰色の床面は部分的にゴツゴツとしており、空間総体で洞窟のような質感を与える。

各地域を管轄する警察署には、生活安全課がある。市民の生活に身近な犯罪を取り締まり、安心安全な社会秩序を守る部署だ。交番勤務から生活安全課に配属されたばかりの巡査部長の首藤(西尾友樹)が、住民から寄せられたある相談に関わることで、「立派な警察官」に成長する過程が描かれる。しかしそれは、まっとうな正義の主人公の姿ではまったくない。首藤は倫理的な葛藤を抱えながらも、内輪の論理に屈服し、最終的にはそこに安住することで居心地の良さすら感じていく。そういう意味での「立派な成長」を描いた、アンチヒーローの物語なのである。抽象的な舞台空間は、まさに薄汚れた磁場が発生する空間の象徴であり、首藤は警察署という磁界にがんじらめになってゆくのだ。劇世界はかなり後味の悪さを観客に抱かせるが、我々も日々、そのような磁界を発生する組織で生きていることを突きつけられる点で、首藤は日本人の似姿なのである。

首藤が対応した相談とは、向坂(柿丸美智恵)による妹・成美を捜索してほしいというものである。4ヵ月前に家出をしたまま帰ってこない成美だが、折を見て向坂に電話をかけては金を貸してほしいと懇願されるという。保険を解約して400万円を一度は支払ったが、その後もホストクラブで散財したとの理由で80万円を要求された。成美はそのような場所へ行くような子ではない。成美からの電話を3時間録音した音声には、剣持(緒方晋/声のみ)なる男から、金を出すよう声を荒げて迫る声が入っていた。成美によればいつも世話になっている人だと言うが、この男から脅されてトラブルになっているのではないか。この音声を首藤に聞かせるなどして、向坂は、成美の双子の姉妹である塩崎(異儀田夏葉/成美との二役)と共に、都合11回も警察署を訪れ、捜索願を出すよう懇願し続ける。

©田中亜紀

首藤も剣持の声を聞いて事件の可能性を疑い、課長・座間(大滝寛)や係長・井福(谷仲恵輔)に折に触れて捜査を開始した方が良いのではと相談する。だが彼らは、検挙につながる相談事ではないと判断する。そればかりか、剣持の音声は高圧的ではあるが、成美を監禁したり脅迫していることを示す決定的な言葉は周到に避けている。もしかすると向坂たちから金を引っ張るために、成美もグルなのではないか。そう結論付ける座間に従い、首藤は心に引っかかりを感じながらも、必死に言い訳を取り繕って向坂たちの依頼を何度も断ってゆく。ここまでの展開は、例えば『踊る大捜査線』(1997年)シリーズ以降の、刑事ドラマではおなじみの展開だ。会社組織と同様に警察機構を捉えるこのドラマでは、キャリアとノンキャリア/警視庁と所轄署との権力争いを通して、警察内部の制度の矛盾や官僚的体質の弊害が描かれていた。本作においても首藤は、警察組織の内部事情に翻弄される。それがよく現れているのは、署長室に首藤が呼ばれるシーンに顕著だ。署長・伊達(青山勝)以下、座間と井福が控える一室で、首藤は指導教養という名の注意と教育をたびたび施される。曰く、生活安全課には毎日、ご近所の些細なトラブルから家出人の捜索など、様々な苦情や依頼が届く。我々の仕事は、ボールとストライクの見極めこそが重要であり、そうすることで検挙につながる犯罪を適切に見つけ出すことが可能となる。この伊達の持論は、座間と井福にも徹底して染み込んでいる絶対教訓である。相談の山という砂漠の中から、効率良く砂金を探し当てて犯人を検挙すること。それこそが社会秩序を維持し市民の信頼を勝ち取ることになり、いざ捜査になった際には、スムーズな協力を得ることが可能になる。ひいては、検挙数が最下位の本署のランキングを挙げて、署長を引き立てることにもつながる。ただし、警察が特別だという意識を持ったりして、勘違いしてはならない。あくまでも市民に寄り添う姿勢だけは忘れずに、ほとんどは愚痴のような相談については、上手く受け流すことに徹せよ。このように教育され、大声で復唱させられた首藤は、上司の意に反することがないように、向坂たちをあしらうことに奮闘する。その過程で首藤は、多忙の中での度々の向坂と塩崎の訪問に辟易とし、部下の不破(井上拓哉)を同席させたり、彼一人に対応を任せることもしばしばであった。同じく仕事を膨大に抱える不破は、それが元で精神を崩して入院に追い込まれてしまう。そのことが、自分の仕事を部下に押し付けたと受け取られてしまい、出世に響くと伊達から厳重注意を受けた首藤は、向坂たちへますます硬直的で、結論ありきの対応になってゆく。

何度相談に訪れても動かない警察に業を煮やし、向坂と塩崎は探偵を使って成美の居場所と現在の姿を突き止める。そして向坂は、成美と直接対峙して連れ戻そうともする。その際に向坂は、成美の足首に包帯が巻かれていたことに気付く。妹が派手な化粧をしているのは、暴行の痕を隠している証拠である。調査結果を示しながらそのように訴えかける向坂は、今度こそ本気で妹の捜索をするよう首藤に迫る。自分は成美に会って、これまでの姿との違いをこの目で直接見た。当初から事件性がないと決めつけてその疑いを持つことさえなく、現場に出ず恣意的に判断する警察とは何なのか。向坂の言葉は、物事を面倒事だと規定して、右から左へとただ処理することに徹する、警察の官僚的な組織風土を鋭く突く。向坂による事件の可能性を突き付けられて、ようやく座間たちから捜査へのGOが出たものの、剣持の自宅を訪ねた首藤は無線連絡によって、成美がネットカフェで殺害されたことを知らされる。

最悪の結果に至ったことに罪の意識を抱いた首藤は、向坂の自宅を訪れて謝罪する。そのことが上司の知るところとなり、首藤は伊達をはじめとする上司から、これまでになく強い指導教養を受ける。なぜ謝罪をしたのかを伊達から問い詰められ、もっと早く気付いていれば命を救えたかもしれないと首藤は口にする。それはつまり我々、上層部にも責任があるということかと、伊達から問い返される。首藤が謝罪したことは彼だけの問題ではなく、警察の信用を失墜させる重大な過失である。地域住民から信頼を寄せられるためには、警察には間違いがないという無謬性を維持しなければならない。この事件にかかわる唯一の証拠は、これまで向坂と塩崎に対応してきた相談の記録ファイルしかない。向坂たちが、成美が強迫されたと主張する剣持の電話を改めて聞いても、決定的に強迫を類推する言葉はない。相談ファイルには首藤が謝罪した記録もないし、携帯の位置情報が調べられるアプリの導入を進めるなど、親身になって相談に応じてきたことしか残されていない。つまり、警察の対応は間違っておらず責任はない。そのように伊達たちから強く叩き込まれ、首藤は自らに言い聞かせるように反復朗唱させられる。

首藤の謝罪を警察の過失の証拠だとして警察を訴えるべく、向坂は弁護士・坊田(狩野和馬)に弁護を依頼していた。舞台後半の見せ場は、親同士が親戚である首藤と坊田の、口角泡を飛ばす激しい議論である。徹底的に指導教養された首藤は、謝罪は個人としての反省を向坂に述べただけであり、責任を感じての謝罪では一切ない。自分と警察の認識は完全に一致しており、対応に落ち度がないことは、本件に関わる全資料である相談ファイルを見れば明らかであると主張する首藤。警察の隠蔽体質をかねてより父親から聞かされていた坊田は、首藤と警察の切り離しを試みて、彼の心情に訴えかけようとする。たとえ100人が100人とも警察に間違いがないと主張したとしても、警察官としての倫理から101人目の正義の心を持って本当のことを言ってほしいと。次第に白熱する二人の議論はしかし、平行線に終わる。警察組織の保身のため、内側の論理と正義を振りかざす首藤に対し、謝罪をした事実を責任ではなく反省と言い換えて逃れようとする矛盾を指摘し、人間としての倫理と正しさを説く坊田の議論は、警察の内と外の常識が真正面からぶつかるシーンだ。目が据わって無感情なまま淡々と坊田との会話を進め、しだいに狂信的に警察組織を守る主張を展開する首藤は異様で、これまでの警察官としての自分と警察組織との乖離に思い悩む姿はもはやない。首藤の変節を見事に切り替える西尾の演技に瞠目させられた。まるで法廷劇の様相を呈する首藤と坊田のシーンは、山崎豊子原作のTVドラマ『白い巨塔』を彷彿とさせられる。途中、医療ミスを巡る裁判が描かれるこのドラマでは、訴えられた外科医・財前五郎は勝訴を勝ち取るが、やがて彼は癌に冒されて死亡する。しかし坊田からの懸命の説得にも感化されない首藤は、彼から「マインドコントロールされている点では被害者とお前は同じだ」と言われる通り、「立派な警察官」への試験に合格して生き延びるのである。10年振りに煙草を吸いに喫煙所に入った首藤は、伊達、座間、井福から暖かく迎え入れられ、警察というサークルに完全に馴染む。組織から排除されないように取り繕い、それが出世へとつながり、連綿とそのマインドを後輩たちに伝えてゆく。首藤もこのサイクルの一端を担ってゆくのだろう。このような人間のメンタリティは学校、会社のそこここに今も反復されている光景だ。天井から触手が無数に降りかかり、首藤ががんじがらめになる中、椅子に座った伊達たちが彼を取り囲んで見つめる。磁界にはまり込んだ人間たちの光景を抉り出すラストシーンは、日本のあらゆる組織の縮図である。

©田中亜紀

ダークヒーローへと堕ちてゆく首藤の姿を通して、日本人全体が何らかの組織下でマインドコントロールされていることを示す物語は、観る者が批評させられるため、後味の悪さを残す。一方で、周囲や慣習に洗脳されて、組織内人間として立派に成長する逆説的な男の物語は、つかこうへい『熱海殺人事件』をも引き寄せる。熱海の海岸で女工を殺害した工員の男を、新聞の一面を飾る立派な犯人に仕立て上げるべく、木村伝兵衛部長刑事たちが奮闘する物語。現実世界をドラマ的に生き、劇場型犯罪がたびたび起こった70年代から80年代の「演技人間」の誕生を予感させる作品であった。そういう意味で、人間を無個性に仕立てて組織に溶け込ませる本作は、『熱海殺人事件』の裏返しである。コロナ禍の初年度、同調圧力による自粛とマスク警察が横行した日本は、まさに日本全体が巨大な磁界に嵌り込んでいた。

首藤が「立派な」警察官になった後に、生活安全課に配属された当時の、座間や井福に着任の挨拶をする回想シーンが入る。花形の刑事課ではなく、父親も経験した生活安全課を自ら望んだ首藤は、やる気満々で自己紹介をする。座間や井福も通り一遍の警察官の理想を述べ、どんどん積極的に任務を遂行するよう告げる。しかし、住民に親身に寄り添って頑張るという首藤の言葉に、座間は首を傾げてややひっかかる仕草をする。この時点で座間は、首藤の危うさを見抜いていたのだろう。首藤が変節する過程と対極を成して、残酷さをダメ押しするシーンであった。

先行する名作を想起させながら、段階を経て変化してゆく物語を、2時間の中に収めた劇作は見事だ。過去と現在を往還するドラマをスピーディーに処理し、サスペンスでダークなトーンで統一した演出が、その良さを補強している。JACROWを率いる中村ノブアキは、企業犯罪をテーマに、濃密な人間ドラマを紡いできた。また企業の内幕物を応用した、田中角栄(「闇の将軍」シリーズ)や吉田茂の評伝劇(『廻る礎』)では、骨太の激しい権力闘争劇を描いた。戯作家としてはすでに定評があるが、警察署に日本全体を凝縮させる深みをもたらした本作も、間違いなく中村の代表作になった。西尾と狩野については先ほど言及したが、他の俳優たちもそれぞれが魅力的で、舞台を支えた。ねっとりとまとわりつくように周囲を抑圧する青山勝。劇団毛皮族で見せたエキセントリックな演技を抑え、真剣に妹を救うべく警察と対峙する柿丸美智恵。対照的な双子の妹を演じ分けた異儀田夏葉。大滝寛と谷仲恵輔の中間管理職っぷりと、警察機構の犠牲者となって休職に追い込まれる井上拓哉。緊密なドラマは、彼らのアンサンブルなしには成立しない。

オフィスコットーネはいぶし銀の俳優を起用して、厚みのある翻訳劇/創作劇を生み出してきた。作品選びとキャスティングを主導してきたのは、代表で演劇プロデューサーの綿貫凜氏である。綿貫氏は本作の製作を進める中、昨年の10月末に逝去した。Facebookでその報を知った際は、あまりの突然の出来事に驚いた。私がオフィスコットーネの舞台を観始めたのは2012年からである。その年にオフィスコットーネは、綿貫氏が一読して惚れ込んだ大阪の劇作家・故大竹野正典の『山の声』を番外公演として上演した。翌年5月の第二弾『黄昏ワルツー吹き飛ばされそなダンボール三つ』の際には、私はアフタートークに登壇した。大竹野が率いていたくじら企画の『サヨナフ』(2005年)という、永山則夫を主人公にした作品を一度だけ観ていた私は、その時の記憶をたどりながら、主演と演出を担ったシライケイタらと話したことを懐かしく思い出す。2014年に本公演で『サヨナフ』を上演して以後も、綿貫氏は大竹野作品をひとつの軸にして、繰り返し上演し続けた。別の仕事を持ちながら演劇活動を続けた大竹野正典は、いち生活者に徹した。時に不条理劇の要素をまぶしながら、泥臭く生きる小市民の男を描いた作風は、大竹野の人柄が反映されたものだった。大阪にこのような魅力を持った劇作家がいたことを、東京の演劇人と観客に発信し続けた綿貫氏。その活動には、綿貫氏の演劇への愛が凝縮していた。私は、オフィスコットーネでの大竹野作品では『密会』(http://theatrearts.aict-iatc.jp/201410/2094/)、改訂版『埒もなく汚れなく』&『山の声-ある登山者の追想-』(http://stage-arts.jpn.org/artissue/webcontents_15.html#fujiwara16)、『ブカブカジョーシブカジョーシ』(http://stage-arts.jpn.org/artissue/webcontents_18.html#fujiwara22)を、また綿貫氏が共同プロデューサーを務めてスイスの劇作家であるフリードリヒ・デュレンマットの作品を上演した、ワタナベエンターテインメント Diverse Theater『物理学者たち』(『ミュージック・マガジン』2021年12月号)と、ささやかながら劇評を書いて応援してきた。

本作は綿貫氏の演劇への遺志を頓挫させまいと、複数の演劇製作者が仕事を引き継いで尽力したことで、上演まで漕ぎつけた。これまで述べてきたように、本作を綿貫氏も観れば、きっと満足するだろう一作になった。今後のオフィスコットーネの活動だが、綿貫氏がすでに計画している公演は継続するという。綿貫氏のご冥福をお祈りすると共に、演劇に情熱をかけたプロデューサーがいたことを記憶し続けたい。そしてオフィスコットーネの公演が続く限り、その上演に立ち会っていきたい。

INDEXに戻る

![]()

歌舞伎の陰画を支える趣向

藤原央登(劇評家)

木ノ下歌舞伎『桜姫東文章』

2023年2月2日(木)〜12日(日) 会場 あうるすぽっと

脚本と演出に初めて岡田利規を迎えた木ノ下歌舞伎の新作は、4世鶴屋南北『桜姫東文章』(1817年)。父と弟を殺害されると共に、家宝「都鳥の一巻」も奪われた吉田家の息女・桜姫(石橋静河)は、悲嘆の末に出家の道を選ぶ。そんな桜姫の前に2人の男が現れる。心中相手・白菊丸の生まれ変わりを桜姫に見出す高僧の清玄と、彼女をかつて強姦した悪党・釣鐘権助(成河による二役)である。桜姫は自身への想いを高進させてゆく清玄を拒みつつ、様々な悪事を働く権助に不思議と惹かれてゆく。公家の姫から非人、遊女へと身を堕とす、数奇な桜姫の人生が描かれる作品だ。ベクトルを違える三者の恋を主軸に、濡れ場、殺人、怪奇要素などを盛り込みんだ頽廃的な劇世界。その世界を支えるのは、色欲や金銭欲に突き動かされて、ちょっとした勘違いが決定的な末路を迎えることになる大勢の登場人物たちである。複雑な因果の翻弄を描くスケールの大きな人物模様は、ギリシャ悲劇に通じる。

岡田の手による『桜姫東文章』は、歌舞伎の陰画を前景化した舞台であった。確かに、衣装は原色を基調にしたファッショナブルなもので、俳優の姿がよく映える。権助は袖なしのオレンジのダウンコートを着る。桜姫は、全身を覆うピンクのコートを着物風にアレンジした衣装。遊女に堕ちた後は、透明のレインコートの下に肌を露出する服を着て、黒のサングラスをかけて登場する。松井源吾(板橋優里)の緑のコートも目立つし、他にTシャツやパーカーに短パン、ジャケットを着用した人物も総じてポップである。しかしそれは、冷えた印象を与えるダークブルーの照明と、蔦が生い茂る廃墟を思わせる舞台美術との対比によって際立つものだ。外界から遮断され終末的な印象を与える廃墟という「図」で、「地」としての俳優の姿がくっきりと浮かび上がるのである。俳優は休憩混みの3時間15分、全員が舞台上に出ずっぱりであるが、各場に登場しない者は舞台面に足を投げ出して座ったり、着替えの衣装を吊り下げた舞台下手脇スペースの椅子に座って、舞台の光景を見守る。

©前澤秀登

視覚面では明暗のコントラストが付けられているが、俳優の演技は「図」に溶解するように仕向けられている。そのために舞台総体が、ほとばしる熱度をあえて抑えるように統一されている。これまでの木ノ下歌舞伎では、杉原邦夫(KUNIO)を筆頭に、多田淳之介(東京デスロック)、糸井幸之介(FUKAIPRODUCE羽衣)といった面々を演出に招いてきた。彼らによる演出では、歌舞伎の演目に沿った物語や登場人物を、現代の日本人の身体に引きつける作品を創造してきた。したがって歌舞伎の現代化を支えてきたのは、日常的な台詞回しを駆使する等身大の若者の姿である。心中や借金について時になよなよとして思い悩んだり、怒りにまかせて身体全体で走り回ったりする若者の群像が、現代における歌舞伎のケレン味を体現してきた。本作に登場する俳優たちは、そういった身体ではない。一見して了解されるのは、無感情、無表情であることに務め、棒立ちとも言える俳優たちの居方である。長いモノローグを喋る際には、往年のチェルフィッチュ的な、話しながら手足が無意識のうちに左右にふらつく動きを見せはする。本作でなされるそのような所作は、かなり緩慢でゆっくりとした動きであるため、かつて「ダンス」とも評された類には見えない。また「超現代口語演劇」を担ってきた岡田らしく、台詞はかみ砕かれている。その台詞を俳優たちは、無軌道な身体の状態から、そのまま舞台空間に投げ出すように語る。その様は現代の若者というよりも、機械や人形に近い。感移入型の俳優術を採らない岡田らしい演出だとは思いつつも、これまでの木ノ下歌舞伎の俳優たちの演技とは隔絶している。なぜ俳優はそのような居方で舞台上に存在し、魂が抜けたような演技なのか。当初は戸惑わされる。

ところが、ひっかかりを与えられる俳優の演技には不思議な求心力があり、終始飽きさせることがない。『桜姫東文章』の物語と、俳優の独特な居方と発語の絡まり合いを読み取るべく、観客は思考を巡らされる。その作業が、観客に能動的な舞台への参加を促すからである。長時間に渡って観客が想像力を働かせ続けられる原動力は、俳優の魅力に尽きる。俳優は無機的ではあるが、実は一様に声に力がある。俳優は役を生きたり過度に演じることはない。その代わりに、的確に相手の胸元に届けるべく明瞭に発語する俳優がいたり、もしくは最初から相手に聞かせることを放棄するように足元に落とすようにと、舞台空間は多様な声で包まれる。無機質ではあるがポップで色鮮やかな衣装を身にまとう俳優たちは、様々に色付いた声によって、まるで人形に魂が宿るような生気を帯びてくるのだ。成河は口を大きく開けて力むことなく、明瞭に遠くまで届く力のある声を出して、清玄と権助の二役を演じる。石橋静河の桜姫はユニセックスな存在感によって、肉感的な湿り気や艶やかさな臭気を放つことなく、公家の姫から遊女までを見せる。武谷公雄の長浦は、ちょっとした身体の角度や手の動かし方で、女形顔負けの演技。入間悪五郎の足立智充は、悪辣かつ豪快。小柄な体格の森田真和は、つま先立ちで大きく見せながら、力強く言葉を発して、入間悪五郎と対立する粟津七郎を演じる。残月の谷山知宏は何をしでかすか分からない静かな狂気の佇まいと、頭から声を出すような甲高い声が魅力的で、荒川良々を彷彿とさせた。チェルフィッチュ作品の出演歴がある板橋優里の松井源吾は、人を挑発するような台詞をかなり小さな声で発語する点で、無機質さでは最も突出している。それが笑いを生むとぼたキャラクターになっていた。俳優は複数の役柄を兼ねるが、成河が清玄と権助を演じることに象徴されるように、善人と悪人を演じて人間の両面を表現するように仕組まれている。

上手奥には音響ブースがあり、サウンドデザインを担当した荒木優光による打ち込み音楽が生演奏される。ほぼ全編に流れるレゲエのようなリズムが、不気味な信号のようなトーンを作り出す。幼児の泣き声は、マイクを通して変換された俳優の声で表現される。衣装・声・音響が、人形や機械を思わせる俳優に彩りを与え、図に溶解しながらもくっきりと地として浮かび上がらせる、だまし絵のような光景を創り出すのである。さらに刀を用いた立ち回りや、相手の腕と首を掴んでの床への押し倒し、そして責める者と責められる者の緊迫感を表現する「さあさあさあ」の台詞もある。それらを行なう際の所作は、ゼンマイ仕掛けの人形のようなゆっくりとしたものであり、相手に直接触れることはないため、フリとしてなされる。また、舞台面で控える俳優から、随所に大向こうも入る。時に脇見しながら小声で発せられるため、俳優に届けるつもりはないようだ。それぞれの俳優に固有の屋号が付けられているが、板橋優里にかけられる「ポメラニアン」は、板橋の無気力な声と佇まいと妙に合致しておかしみを生む。

©前澤秀登

これまで述べてきた俳優たちの演技は、本作の物語と歌舞伎を相対化するためであることが、しだいに了解される。そのことがはっきりするのは、三幕「郡司兵衛内の場」だ。ここで起こる凄惨な光景を覗き見していた入間渥五郎の手下・土手助(石倉来輝)が、「歌舞伎って残酷ですよね」と観客に解説するように述べて、共感の場を作り出す。1817年の初演以来、上演されていないらしいこの場で飛び出す台詞にこそ、本作の要がある。「郡司兵衛内の場」とはこういうものだ。吉田家の寺子屋を取り仕切る山田郡治兵衛(武谷公雄)には、小雛(板橋優里)という娘がおり、稲野谷半兵衛(足立智充)の許婚であった。ある日、寺子屋にやってきた半兵衛は、居候する弟の半十郎(石倉来輝)と小雛が不義密通を犯していると決めつける。認めなければ腹を切ると言い出した半兵衛に対し、何度も申し開きをする半十郎であったが、ついには自分は何もやましいところがないがと言いながら、ついには無実の罪を認めてしまう。すると半兵衛は、武士のけじめとして半十郎の首をはねる。そして半兵衛から身内の不始末を問われた郡治兵衛も、小雛の首をはねることになってしまう。マネキンの白い首を手にした二人は、これをおたずね者になっている桜姫とその弟・松若丸(安部萌)のものにすることにする。

岡田は本作を創るにあたり、原作の「翻訳」に徹し、余計な演出を加えることを排したと当日パンフレットに記している。様々な趣向を凝らして絢爛豪華な世界を具現化する歌舞伎は、江戸の庶民が愛した大衆劇である。しかし現代の目から改めて検討すれば、倫理的に理解できないことが多々あるのではないか。それを様式や古典として糊塗して享受してはいないか。岡田は現代から見た批評性を特に強調していないと記しているが、やはり土手助の言葉からは、歌舞伎の異様な物語展開を露わにせずにはおかない。ちょっとした勘違いが思わぬ伏線となり、まったく関係のない人間の人生が大きく左右され、身を落としたり粛清されてしまう不条理さ。そのことを粒立てる台詞は、この後にもある。第四幕。桜姫に使える局の長浦(武谷公雄)と清玄の弟子・残月(谷山知宏)が、清玄が手にする香箱に金目の物が入っていると勘違いし、それを奪うために青とかげ入りの毒を暴行の末に飲ませて殺害する。殺害の末に単なる香箱であることが判明した後、残月は「コスパ最低の殺人しちゃった」と言う。はたまた、数々の悪事を働いてきた権助が、「墓堀りが色男とは世界のタガが外れてねじれている」と発言するシーンもある。

これらの台詞が演目内の物語を貫いて、歌舞伎そのものを相対化するのである。そのことが見えてきた時、機械的で無気力でさえあるような俳優の演技も、それを具体化するものであったことが得心できるのである。岡田による超現代口語演劇の長いモノローグには、一人称の私として語っている内に、いつしか彼や彼女といった自分ではない三人称の出来事や発言へとスライドしてゆく。それらをひっくるめて、小説を朗読する様に近い台詞を発語する俳優は、一対一に対応した役柄を演じる者ではない。語りの体系に登場する人物の台詞やその者たちが織りなす出来事を、距離をもって観客に報告、あるいはプレゼンするような身体としてある。本作でなされた、俳優が内面の感情を乗せて発語することを抑制したり、ゼンマイ人形のように動くのも、かねてより実行していたチェルフィッチュ的な演技を敷衍したものなのだ。そのことによって、複雑な人間関係の動きと企みや、それがもたらす奇異な世界観、つまり作品の骨組みが冷静な目線で明らかになる。考えてみれば当然ながら、死んだ清玄が雷で一度は蘇生したり、桜姫の枕元に幽霊として現れる本作は、現代劇では表現しようがない。歌舞伎役者の演技も、日常的な意味でのリアルなものではない。歌舞伎というフィクションを成立させるために、400年以上の時間をかけて今のような様式性へと至ったのである。歌舞伎俳優のような演技ができるわけではない現代劇の俳優が、それでも歌舞伎の世界を現代劇として成立させるにはいかにすれば良いのか。木ノ下歌舞伎の挑戦はその作業に取り組んできたわけだが、岡田によって採られたのは、観客が感情によって流されないよう、冷静に演目と歌舞伎の世界が判断できるように仕向けることであった。その芯になるのが、歌舞伎俳優の陰画としての俳優の居方だったのである。

©前澤秀登

歌舞伎の陰画としての批評性に関してもう1点重要なのは、ジェンダーの視点である。不合理な立場に置かれて差別されてきた女性の抗議が、舞台後半には盛り込まれている。それが明らかになるのは5幕の、お十(安部萌)の存在である。まずはお十の悲惨な運命が描かれる「山の宿町権助住居の場」について触れる。長屋の大家になっている権助は、地域の人々を取りまとめている。ある日、町内の捨て子をどうするかと相談を持ちかけられた権助は、三両二分を用意してくれたら自分が引き取ると申し出て、引き受ける。そんな折に権助の下へ、有明仙太郎(森田真和)とその妻・お十夫が金銭トラブルの相談をしに訪ねてくる。実はこの捨て子は、仙太郎がお十に内緒で捨てた預かり子であった。そしてこの預かり子は桜姫の子供であり、清玄が育てていたのだった。実子を亡くしたばかりのお十は、やつれながら子供を育てる清玄を見かねて、自分は乳も出るからと言って、彼から預かっていた。子供の来歴をすべて知っていた権助は、そのことを夫妻に暴露し、20両で彼らに再び押し付けようとする。捨て子を介して権助は、金銭を莫大に得ようと画策していたのである。しかし20両の大金を出せる余裕は夫妻にはもちろんない。それならと、乳が出るお十を置いていけと告げて、権助は仙太郎を長屋から追い出す。そしてさらに、清玄の幽霊を見ると客とトラブルを起こしていた桜姫の代わりに、お十を遊郭に送り込むことを決めてしまう。物のように扱われ、この先の人生を決められてしまう一連の展開を受けて、女性の不遇さをボソッとつぶやくお十。終始ガムを噛んで、白いバックを手にふらふらと左右に揺れるだけのお十は、その後も舞台の後方でだらりとした身体で、呆けたように舞台上に存在し続ける。幽霊のように不気味に揺れ続けるお十の姿に、虐げられてきた女性の無言の抵抗が仮託されている。

また本作のラストは、父と梅若丸を殺害し、都鳥の一巻を盗んだすべての犯人が権助であることを知った桜姫が、自分の子供と権助を殺し、家宝を取り戻す。しかし本作では、手にした都鳥の一巻を舞台中央の穴に投げ込んで幕となる。その際、桜姫の隣にはお十が佇む。お家の再興が示唆される原作の幕切れを、女性たちが明確にNOを突き付けるラストに変更されている。そのことは、歌舞伎の物語世界を突き抜けて、女性の地位がまだまだ男性と平等ではない、現代の世界に対する否定である。そしてそれは、非道な戦争が起こっている今の時代の批評である。ひどい世界観は歌舞伎だけの虚構ではなく、今まさに世界で起こっていることなのだ。歌舞伎を引き算した芸術が能だと言われることがある。本作はきらびやかで欲望が渦巻く歌舞伎の劇空間から各種の要素を取り除き、それでもなお成立する歌舞伎とは何かを追求した。その象徴が熱度の低い俳優の演技による、歌舞伎の陰画としての舞台であった。無気力で無表情な俳優たちは、もう一つの歌舞伎を提示してみせた。それに留まらず、多性的な声によって静かに現実を批判し、歌舞伎演目の外部に出る同時代性をも獲得したのである。

もう一点、演技に付随して印象深いのは字幕の効果である。舞台美術中央の柱に、幕名とこれから起こる展開が随時記される。俳優はそれをしっかりと確認してから、字幕で記された概要を詳しく演じてみせる格好になっている。字幕の役割は解説であり、ほぼナレーションと同義である。しかしそれだけでなく、これまで述べてきた演技の相対化に則った岡田の演技や劇作論の視覚化でもある。なぜなら岡田が紡ぎ出す台詞で有名な「それじゃ『三月の5日間』ってのをはじめようって思うんですけど」(『三月の5日間』)という文体と、ここでの字幕の役割は対応しているからだ。そのことは、役柄と演じる俳優が対応せずに語る主体が移行し、全体的に第三者の目線で演技する俳優の在り方にも相即している。それらはすべて、チェルフィッチュの舞台の冒頭で宣言される、あらかじめ劇であり、虚構であることを示す距離感を保つことへと収斂される。本作ではそのことが、俳優の演技とはまた別立てで、演目を適宜解説する字幕としても外部化されているのである。

©前澤秀登

そんな難しいことは措いておいても、字幕の使用は歌舞伎を見る上で単純に親切だ。歌舞伎の演目は登場人物が多く関係性が入り組んでいるため、事前にあらすじを読んでいても何度も観ていないと筋が分かり難い。字幕によってあらかじめ展開を予告することは、イヤホンガイドに代わる良い補助機能になっている。字幕の使用ということで言えば、何といってもブレヒトの舞台における異化効果であろう。ブレヒトは、観客が物語や役に感情移入することを防ぎ、舞台を批判的に観ることを目論んだ。本作における字幕の使用も当然、ブレヒト的な使用方法に当たるのだが、歌舞伎を批判的に観るためにはまず筋が分かる必要がある。字幕の導入による親切なガイドにより、観客は歌舞伎の演目を理解した上で、舞台総体で今日との同質性と違和を重ね合わせて観ることができる。そういう意味では、歌舞伎の大衆性を現代に担保する字幕の使い方は、発見だったのではないか。

他に気になった演出について記しておく。清玄の幽霊を簡単な目鼻を付けたチューブマンで表現した演出はいささか突飛で、別の意味で浮いているように感じた。しかし雷を表現するシーンでは、下手側上方から白い照明が強烈に照らされ、割れたガラスを透して舞台に注ぐ。廃墟の舞台空間をより強調し、ホラーテイストを与えて効果的であった。

INDEXに戻る