|

|

![]()

正系なき時代の異端は誰がそう名づけるのか?

北里義之(音楽・舞踊批評)

「ダンスがみたい!」実行委員会

【異端×異端2018】

三東瑠璃『Matou』/ 武井よしみち +ブルーボウルカンパニー‘96 『I wish you were here 2018-sep 足が耕す表現の世界』

2018年9月4日(火)&5日(水) 会場 d-倉庫

「ダンスがみたい!」実行委員会がプロデュースする新たなパフォーマンスシリーズ<異端×異端>も2年目を迎え、一年に一度の開催ながら、ここまでのところで、佐々木敦『paper song』、川村美紀子『或る女』、三東瑠璃『Matou』、武井よしみち『I wish you were here 2018-sep』と、パフォーマンスの質にも作品内容にもまるで似たところのない4作品が揃った。シリーズタイトルに掲げられた「異端」という言葉については、フライヤー掲載のテクストで簡潔に採用の趣旨が語られている。<「異端」は、あらゆる外部を取り込もうとするアート・ワールドの欲望によって収奪され、今日では均質に相対化されてしまったかに見える。それでもなお「異端」は、やむにやまれぬ表現欲求の核心を言い得ている。美学的革新や時局性とも関わりなく、表現者が抱えざるを得なかった「異端」に、触れる。>

ここでは「異端」という言葉のもともとの意味が読み替えられている。「あらゆる外部を取り込もうとするアート・ワールドの欲望」を、資本主義のプログラムが解き放った人々の貪欲な欲望と解するならば、テクストがいわんとするところは、そのような欲望に使嗾された商品経済が全地球上をおおったかのように見える現在、かつて20世紀アヴァンギャルド芸術の「異端」たちによって再創造されてきた新たな価値もまた買いたたかれ、ブランド化したマーケットの流通品となり、最初期に帯びていた芸術的ミッションを(完遂できないままに)終了したように見えるという現状認識を語ったものといえるだろう。そのような世界に「異端」が存在するとすれば、個々の表現者の「やむにやまれぬ表現欲求」というパーソナルな領域にしか求められない。ここでの「異端」とは、多様化の海に浮かぶ人々の唯一性からこぼれ落ちてくるようなもの、いつまでも片づけることのできない存在のしかたのことのように思われる。そもそも現代社会に「異端」は存在しうるのだろうか? そうした問いをみずからに問いながらシリーズが召喚するのは、単独者の道というべきものを踏み外すことなく、その他にどんなやり方もなかったような固有の身体を抱えながら歩きつづける片づかない(片づけられない)表現者たちである。

確認しておくと、周知のように「異端」とは、もともと「正統と異端」「正系と異端」というように対になることではじめて意味を持つ言葉である。ある個人が自称できるようなものではなく、また他称できるようなものでもなく、キリスト教のような宗教において宗派の教義をはずれた解釈や宗教活動をした者を宗教会議がそのようにして裁き、宗教共同体からの追放や処刑を宣告するもので、ふたつの言葉は絶対的な権力関係によって結ばれている。吉本隆明の『異端と正系』(1960年)に収録された同題のテクストは、(当時の)共産党のもとに形成された政治/文化における(宗教組織さながらの)世俗的ヒエラルキーに対する批判を背景に書かれたものだが、興味深いのは、おそらく転向問題を含意して、「正系なくして異端もなく、異端なくして正系もないということ、またアプリオリな正系も異端もなく、両者は、一つの契機があれば相互転換する相対的なものに外ならない」という認識を書きつけていることである。政治であれ文化であれ、背後にあるひとつの強力なシステムが、出来事を「正系」と「異端」にふりわけている限りにおいて、一見対立関係にあるように見える両者は、ちょっとしたきっかけで容易に反対側へと転換するということ。権力のゲームは、このようにして巧妙に統治されるグラデーションの坂を昇り降りすることでおこなわれているのだ。

すでにそのように書かれはじめてずいぶんの時間がたち、いまでは誰もが知っていることでもあるが、コンテンポラリーダンスの時代もまた、インターネットによる情報環境の整備を経て、多様性にいちだんと拍車がかかったように見える「正系なき異端」の時代といえるだろう。多様性の海からいくら「異端」を拾い出し、ひとところにかき集めても、彼らの背後に「正系」が出現するわけではない。それは同時に「異端」の不可能性を証してもいるが、そんな時代であっても、容易な可視化がかなわないほど深い文化の(あるいは身体の)奥底で、これまでとは別のシステムが作動して私たちの想像力を縛っているかもしれない。そのようなシステムに触れるにはどうしたらいいのか。まるでハリウッドのSF映画だが、予断的に言えば、おそらくそれは現代の「異端」たちが起こす現場の出来事を、これまでしたことがないほど入念に、仔細に見ていくことから炙り出されてくるのではないかと思われる。その意味では、表現に対する業のような欲望によってみずからの道を歩きつづけている者が、ある日突然「異端」と名指されること自体が、表現者に観客の視線を対置するという意味で、ある種の出来事性を孕んでいるといえるだろう。

●

三東瑠璃の代表作のひとつであり、いくつかのバージョンを生み出しながら再演されつづけているソロダンス『Matou』(初演:2015年)は、彼女の柔軟な身体能力を生かし、通常のダンス公演からは予想できないような身体の形状を長時間キープするだけでなく、ときにアクロバティックに、ときにコントーションふうに、ときに粘土をこねまわすように、身体の形を執拗に変えながらおこなう床上のバリエーションと反復作業によって、観客の目をダンスとはこういうものという固定観念から解き放っていくものである。身体に密着して細部にいたるまで形が出る衣装は、ボディスーツの機能を果たし、遠見には全裸に見えるほどなのだが、それはエロティシズムを表現するためのものではなく、衣装の意味を消すことで、身体の即物性と異形性に視線をフォーカスさせるためのものとなっている。三東の場合、衣装とともに消されるものがもうひとつある。顔だ。表情ではなく顔である。ダンスする身体にとってダンサーの顔は、なにがしかの感情表現をするにせよ、能面のように表情を消すにせよ、それ自身が対人的な関係性を結び意味を持ってしまうことで扱いが厄介なものである。観客の視線を身体に集中させることが求められる三東作品では、背中を見せて肩上倒立したり、うつぶせ状態をつづけたり、髪の毛で表情を隠したり、まっすぐ立った姿勢で背中側に頭をのけぞらせアセファル(無頭人)の形をとるなど、顔の見える状態が例外的な時間となるよう工夫が徹底されていた。そのような姿勢が維持できる身体のやわらかさに、パフォーマンスの間中驚きが消えることはない。

オブジェ化された身体をステージ上にインスタレーションしていく『Matou』(50分)の冒頭には、背中向きで肩上倒立した胴体のうしろに頭や両手足を隠してトルソ状になった身体が出現した。倒立したハート形の尻は、観客席の位置によって床から生える男性器のようにも見え、観客の当惑にはジェンダー的な意味が含まれていたかもしれない。尻先が下手に傾き、いったんうつ伏せの姿勢をとって両手を横に大きく開いてからふたたび倒立の姿勢を取り、今度は背中の向こうで両脚の上げ下げがおこなわれる。反復とバリエーション。この肩上倒立を起点にしたパフォーマンスの全体は、床に寝たり座ったりブリッジ状態で移動したりという床上での動きを経由して、頭をホリゾント側に反らせ、顔を観客の視線から消しながら前後に歩くというアセファル(無頭人)の姿勢をとった立位へと移行していく。立ちあがった身体は、胸郭を張り出すようにする形に特徴があり、あばら骨を規則的に押し広げて肺が呼吸する様子が手にとるように見えて、この動くトルソが生物であることを前面化する。三東のダンスは、異化されてゆく身体の形状と動きを中心に構成されたものといえるだろうが、それと同時に、生物/動物である身体そのものの発する質感が、表現をややはずれたところにオーバーラップして感覚されてくる。

ジャンプしたりターンしたり、両腕を開いたり片手を高くあげるなど、伝統的なダンスの振付やポーズを迂回しつつたどられていく三東瑠璃のキネティック・インスタレーションは、これまで彼女が参加してきた海外振付家の諸作品とも違った身体像を提示している。たとえば、ホロコースト体験を正面に見すえたサッシャ・ヴァルツの『Körper』(初演:2000年)では、極限までむきだしになったヒトの存在様式に直結する解剖学的・即物的身体が扱われ、それは同時に、身体に圧倒的な暴力の痕跡を刻印する政治的なるものの提示でもあった。また姿勢をさまざまに工夫して顔を消しながら群舞する身体を、静かな水面にキネティック・インスタレーションしていくダミアン・ジャレ/名和晃平の『VESSEL』(初演:2016年)では、「彫刻的身体」「身体的彫刻」をキーワードに、身体がアブストラクトな図形を描き出すデザイン的群舞が振付けられた。三東瑠璃のソロダンスは、これらの身体表現と拮抗する強度を持ちながら、固有に練りあげられた身体像を描き出すものとなっている。ダンスの視点からその斬新さをいうなら、床との共同作業をまったく新たなものにすることで、身体と床の関係を刷新し、定義しなおしたことに求められると思う。このときなにより重要なのは、三東がコンセプチュアルにそのことをしているのではなく、身体と床の触れあいを、これまでにないやりかたで踊り生きなおしているということなのだ。まさにここにこそ「ダンス」と呼ばれるものがある。

●

第二部に登場した武井よしみちの『I wish you were here 2018-sep』(25分)は、三東瑠璃への返歌のように、短く、凝縮したパフォーマンスとしておこなわれた。両足を交互に踏んだり、片足ずつを踏んだりして2拍子のリズムに調子の変化を与えながら、ひとときの休みもなく踏まれつづける足踏み、ミュート・トランペットのサウンドを連想させる声帯模写からブルージーなヴォーカリーズへと変化していく歌、そしてパフォーマンスの最後でくりかえされる「I wish you were here」の言葉。最小限の要素だけで構成されたパフォーマンスを、武井自身は「足踏みのエネルギーを声に変換する」作品と自解している。

本公演に先立つこと数ヶ月前、やはり「武井よしみち+ブルーボウルカンパニー'96」名義で<シアターX 国際舞台芸術祭2018>に参加した際のソロ『Step and Chant 2018』(2018年6月、シアターX)も、タイトルから想像されるように、ふたつの要素で構成されるパフォーマンスだったが、こちらは中間部に箪笥から着物を取り出して出荷するというパントマイムの場面をはさんだり、月を詠んだ和歌がホリゾントに投影される最後の場面で、下手と上手に用意された定位置を往復しながら、和歌の言葉を意味がとれないように崩しながら歌ったりした。やがてホリゾントの文字が駅名の羅列にかわっていき、最後のクライマックスでは、シアターXのある両国駅へのアクセスを示す「乗りかえて両国」の文字が出て観客を湧かせるというオチで終演。こうしてみると、武井の足踏みは、ふたつの要素からなるパフォーマンスの基本スタイルはそのままに、別の要素を加えることで新たな作品にしていくというクリエーション・スタイルをとっていることがうかがわれる。

ブルージーなメロディーをヴォーカリーズで歌っていった本公演は、『Step and Chant』より刈りこまれた内容となっていて、最小限の要素に回帰するという意味で、足踏みパフォーマンスの原点を再確認する意味合いがあったように思う。後半のタイトルを歌う場面でのこと、その少し前あたりから、男性コーラスによって歌われる『海行かば』が流れてきた。静かなオーケストラ楽奏ではじまったその曲は、次第に音量を増していき、最後には耳を聾するばかりとなって突然に途切れる。大音量のオーケストラに巻きこまれることなくステップを踏みつづける武井が、軍国主義一色に塗り固められた戦前日本の共同体的感情を強烈に喚起させる軍歌に対して投げつけた「I wish you were here」(あなたがここにいてほしい)の言葉は、戦争で命を落としていったたくさんの人々に贈る、たった一文の反戦歌であった。いうまでもなく、ここで『海行かば』が流された背後には、戦争ができる国になることを目指して憲法改正にまで手をつけようとする現在の政治状況が横たわっている。武井はここで、多様化の海を漂流する「異端」ではなく、オリジナルに「正系と異端」の構図を取り戻してみせたといえるだろう。

もうひとつ忘れてならないのは、このようにして反戦歌を成立させるものが、武井の足踏みが持っている普遍性にあるという点である。ここで足踏みや歩行を表現の重要な契機にしている舞踏家や劇団をあげて、武井のそれと比較してみたい誘惑に駆られるが、あまりに長大になるため機会を改めなくてはならない。ヒトはもちろんのこと動物もまた、全地球上に広がることになったのがまさしく歩行によってであるということ。足踏みはそうした長大なヒトの歴史的記憶を、おそらくはそれが経めぐってきた場所の記憶とともにいまに持ち運んでいる。死者をもって共同体的感情に巻きこもうとする国家的なるものに抗することができるのは、まさにこの国家以前の歴史をもつ歩行、足踏みの普遍性あってのことに他ならない。

(2018年12月30日)

INDEXに戻る

![]()

夕暮れの侘しさと、笑いと

藤原央登(劇評家)

ピンク・リバティ『夕焼かれる』

2018年11月13日(火)~18日(日) 会場 下北沢 小劇場楽園

舞台上に佇む長身の男。そこにもう一人の男がやってきて開演前の前説を行う。彼が前説の最後に、佇む男の胸をトンと突く。劇場内にある大きな柱に、背中から軽くぶつかる男。すると舞台空間にオレンジ色の照明が強く当たり、やってきた女と長身の男が視線を交わす。その最中、前説を行った男が長身の男の足に何やら細工を施す仕草をする。作業が完了して前説の男と女が去る。それを受けて、前に進もうとした長身の男は派手に倒れてしまう。そんな彼を犬になった数匹の俳優が取り囲み、遠吠えを続ける。

アバンタイトルであるこの一連のシーンが何を意味しているのか。劇全体を支えるこのイメージが、ラストに向けて徐々に判明してゆく。結論から先に述べておけば、長身の男は志度実(大村わたる)という青年、女は実の母親・かなえ(葉丸あすか)である。シングルマザーだった実の母は、彼が7歳の時に、付き合っていた男・サトル(山西竜矢)と蒸発。河川敷にある橋の支柱に、実はサトルによって足を犬のリードで括り付けられた。この場面は、実がかなえに捨てられた瞬間だったのである。母から犬のように捨てられた夕暮れの河川敷。実にとって強烈なトラウマとなったこの出来事が、ある事件の動機になる。

©佐藤祐紀

その事件とは、上原康太(山西竜矢)が多摩川の河川敷で殺害されたことである。その犯人として、30歳の元俳優で無職の実が逮捕された。警察の取り調べに、実は「ゴウゴウ」と意味不明な発言をしたという。この事件を取材する週刊誌記者・谷田兼(橋口勇輝)の視点で、舞台は進行する。谷田が実と交流のあった様々な人々-アルバイトをしていた中華料理屋の同僚、演劇仲間、通い詰めていた店の風俗嬢、ペットショップ店員、実からストーカー被害を受けていた女性-を取材する。彼らは、実との印象深いやりとりを証言しつつ、その光景が回想シーンとして再現される。それが実の人間性をじんわりと浮かび上がらせると共に、事件の真相と実のトラウマの謎の解明につながる。そして新たな取材先へ……。次の展開への興味を惹起させる舞台で、谷田を探偵役としたミステリーを見ているようであった。

各証言者から浮かび上がる実は、要領が悪くてバイトでも失敗ばかりだが、愛嬌があって憎めない人柄である。その反面、自己肯定感が低くて卑屈な感情に陥りやすい性格でもある。そのため、勝手に思い込んで突っ走り、周囲を困惑させてしまう。へりくだりながらも、相手から言質を取るまでしつこく相手を問い詰めてしまう人間性が、実をストーカーに駆り立て、その「副産物」としての殺人へと至らしめることになるのだ。証言と回想シーンによって実の人生と事件の真相がつまびらかにされる過程が、本作における第一のラインである。谷田の恋人で同じく週刊誌記者・坂本茉莉(大島萌)と同棲するマンションでの会話が第二のライン、そして独立して適宜差し挟まれるかなえの独白が第三のラインとなる。社会人として仕事をして恋人もいる谷田は、周りから社会不適合者と見なされた上にストーカーを働いてしまう実と対照的な存在である。かなえの独白では、付き合う男と一緒になるために子供を捨てることを決断するまでが語られるに及び、彼女が実の母親であることが分かってくる。かなえは幼い実と手をつないで、河川敷を歩きながらという体裁で語る。劇の大部分は第一のラインが占めてはいるが、犯罪者と非犯罪者との対比を示すため、そして犯罪者の人間性を深く描くためにも、第二、第三のラインは重要な役割を果たしている。3つのラインが混然一体となることで、事件の謎解きとそこに秘められた犯罪者の深い闇を、緻密に描くことに成功しているのである。

緻密さは、複線の張り方とその回収の鮮やかさに端的に表れている。実が供述で発した「ゴウゴウ」の謎を調べるため、実がかつて働いていた中華料理屋の同僚・榎戸俊(土屋翔)を取材した谷田。彼女がいないと言っていた実に、榎戸は五反田の風俗店にでも行こうかと誘ったことがある。しかしある日、榎戸に彼女ができたと言い始めた実。休憩時間が終わっても職場に戻らず、彼女とLINEをしていたことがバレた実は、それまでの仕事のミスが重なっていたこともあって仕事をクビになった。続いての取材先である舞台女優・瀬田桃子(中山まりあ)も、実が稽古に身が入らず上の空だったことがあり、舞台を降板したことがあると証言。実には本当に彼女がいるのか。いるとすればそれは誰なのかが、舞台の関心事のひとつとなる。実が週一回ペースで通っていた五反田の風俗嬢・結(半田美樹)に恋愛感情を抱いていたのかと一度は思わされる。だがそれはミスリードであり、女子大生・三島心(平井珠生)をストーカーしており、実は勝手に彼女と思い込んでいたことが判明する。

©佐藤祐紀

なぜ心をストーカーしていたのか。実は彼女に母親であるかなえを重ねていたからだ。夕暮れの河川敷で偶然出会った実と心。心が連れていた犬の名前は「シルバ」であった。シルバとは、実が好きだった特撮番組の主人公であり、彼が俳優を志したのもそのような番組に出演することが夢だったからであった。それに加えて、心がかなえと同様に小柄な女性だった。それらの要素が合わさったことで、実は心にシンパシーを感じたのだ。動物が好きだった実は、シルバとじゃれているうちに小便をひっかけられる。後日、クリーニング代を支払うという心の申し出で連絡先を交換する。その日以来、実はLINEを一日に300通ほど送るようになる。この時点で、実がバイトをクビになった背景が分かる。このように実の言動の真意が、舞台を見進めてゆくうちに綺麗に判明してゆく。その作劇の丁寧さに感心させられた。

本作で重要なモチーフとなっているのは夕焼けと犬である。まず犬から触れよう。実が心をストーカーしていた理由まで観進めると、倒れた実を犬が囲い込んで咆哮する冒頭のアバンの意味も分かってくる。親に捨てられた実は、バイトが続かず演劇の世界にも身を落ち着けることができない。その上、恋人もできず挙句の果てに殺人犯になってしまう。実は天涯孤独な上、これまで生き方が下手な人生を送ってきたのだ。すると犬の鳴き声は、野良犬同然に生きてきた実の叫びの謂いであることが想像できる。心が自分の彼女だと思い込んだ実は、心から返信がなくなると直接会いに行く。そこで心から拒否されると、今度は彼女がシルバのエサを購入しているペットショップへ、バイトとして潜り込むまでに至る。ケージの中の数多くの犬を観て、実は店員・永原朋子(うらじぬの)に、買われた犬は幸せになるだろうかと尋ねる。生きることに一生懸命な犬は、人間のような悩みを持たない。だから幸せになれる、大丈夫だと思えば良いと朋子は答える。どのような家庭環境に生まれるかは子供は選べない。それが故に不遇の人生を歩んできた実が、犬に自らを重ねていることが傍証されるシーンである。

案の定、ペットショップへやってきた心に、実は暴力を働こうとして揉み合いになる。この時は出かけていた朋子が店へ戻ってきたために未遂に終わった。報復を恐れて警察へ通報することもできず、心は家に引きこもってしまう。しかし、犬のシルバを散歩させる必要があるために、心は久しぶりに多摩川の河川敷へと出かけた。そこにたまたまいたのが、ピン芸人の上原康太であった。ピンネタを練習中の康太の傍で、ぼんやりと佇む心。てっきり自分のネタを心が見ていたと思っていた康太は、全然笑わない姿に不安を感じて「面白くないですか?」と声をかける。夕暮れの空を見ていたと答えた心に、勘違いだと分かって恥ずかしさで狼狽する上原。その姿を見て、心は久しぶりに笑う。その2人の姿を柱の支柱から見ていたのが実であった。2人の前に近づく実に気付いた心は、絶句してシルバをつないでいたリードを離してしまう。実へ駆け寄ってきたシルバのリードを使って、実は康太を絞殺してしまう。実は絞殺する際、「分かりました、助けてあげましょう」、「僕の名前はシルバ。荒野の荒くれ犬たちは、みんな僕の味方さ…」とつぶやく。実はシルバのリードを武器にして、心を悪者=康太から救い出す正義の味方になりきっているのだ。と同時に、これは実の身勝手な思い込みが招く身の破滅の極点でもある。長身の実が自身の首の高さまでリードを引っ張り上げ、さらに何度も上原の首を力いっぱい締め上げるマイムをする。それに合わせて、シルバを演じていた葉丸あすかは、抵抗するすべなく上方に引き上げられる仕草を行う。これが生々しい。とりわけ自身の思い入れが込もったシルバを苦しめることに、実の身勝手な正義感のいびつさが集約して表現されている。そのことを示す絞殺シーンは、演劇的効果がきわだっていた。

©佐藤祐紀

また絞殺シーンでは、赤に近いようなまぶしい夕暮れの照明が劇空間を包み込む。ここで、2つ目のエッセンスである夕暮れが効いてくる。康太は、アバンにおけるサトルを演じた山西が担っている。そして心をかなえに置き換えれば、康太の絞殺シーンは冒頭のアバンと同じ構図になる。アバンでも、同じく夕暮れの照明が強く当たっていた。アバンにおける幼い頃の実は、サトルに母を奪われ、そして自分は河川敷に捨てられた。つまり実は幼少の頃にできなかった、母親を奪った悪者=サトル退治を、康太の殺害によって代理させたのである。だから、かつて実の足を橋の支柱に括ったリードが、康太の絞殺では凶器として使用されている点が意味を持つのである。捨てられた時も上原を絞殺した時も、実は特撮番組の主人公、シルバの歌の一節を低くつぶやく。「ゴウゴウ、ゴウゴウ、ゴゴウゴウ…進め進めシルバ」と。こうして、アバンとラストの光景が折り重なる。夜に移行する短いひと時、夕暮れに起こった悲劇。この一瞬に、実が背負った深い業が隠されていた。その秘密がすべて解かれた時、私は夕暮れ時と同じくなんとも寂しい気持ちになったのである。

本作は、実際にあった社会的な事件が題材というわけではない。犯罪者という存在は一見、特異に見えるため、社会はそれなりの理由を見つけて納得させようとする。劇中に流れるニュースでは、実が起こした事件をストーカーの末に起こった惨事として痛ましさを述べ、ストーカー規制の強化を訴えるコメンテーターの音声が流れる。しかし、単なるストーカーが殺人の発端だったではなく、実が抱えたトラウマが引き金になっていることは、これまで詳述した通りだ。犯罪者を単なるレッテル張りによってスポイルすることなく、一人の人間として深く見つめている。しかし、別に犯罪者にもそれなりの同情の余地がある、といったことを説く作品ではない。人は大なり小なり、誰しも秘密を抱えている。その秘密は傍からは見え辛いし、本人もそのことを他人に簡単に暴露することはない。そのように互いが互いに秘密を抱えているからこそ、社会は健全に回っているともいえるだろう。人間に備わった当然の特性を、犯罪者という存在を通して強調して描いているのである。

本作における探偵役である谷田は、実が起こした事件の真相をスクープしたことで手柄を上げ、彼女の茉莉にも褒められる。谷田は実とは対照的にリア充な生活を送っていることが推察される。だが茉莉がいない間、彼女の携帯に来たLINEを盗み見ることに余念がない。谷田が、友達と食事に行くと言っていた茉莉の浮気を疑っているからだ。携帯が発する光だけの空間の中、画面を凝視する谷田が恐ろしい。人に言えない秘密を抱えているという意味では、谷田と茉莉も、実と同質的な人物だったことが分かる。非犯罪者である谷田と茉莉が実と対称をなしているというはつまり、この社会を生きる我々も実と同質的な側面があることを示している。劇内部だけでなく舞台と客席も最後に折り重なる点に、この舞台の周到さが読み取れるのである。

困ると笑ってその場をやり過ごす愛嬌と朴訥さ。そしてその裏に闇を抱えている実を、大村わたるは魅力的に演じた。本作の魅力は、緻密な戯曲を支える俳優の演技によっても担われている。何もない舞台に持ち込まれたボックスで、様々な場所が表現される。谷田と茉莉が住む部屋における、大島萌のキッチンで行う家事やタバコを吸うマイム。中華料理屋、喫茶店、ファミレス場面での、店員やその他の客をコロスとして演じる俳優たちの雰囲気作り。そこに何があるのかがちゃんと見えている俳優たちの細かな演技によって、登場人物の内面の揺らぎや対人関係における距離感が立ち上げられた。こういったことは会話劇の基本でありながらも、そんなに簡単にできるものではない。

演技に関して、これまで全く触れていない要素がある。犬、夕闇に続く第三の要素としての笑いである。挙動不審な大村のリアクションに代表される様々な笑いが、本作に独特なトーンを付与していた。他の例として、谷田と朋子がファミレスで会話しているシーン。帰り際の子供を演じた葉丸あすかが、実には愛想よく手を振るが朋子には真顔で接して店を出る。直感的に好き嫌いを素直に表現する子供の習性がおかしい。そんな朋子は、谷田から取材を受けた際、テープレコーダーにかしこまって話をし、失敗したのでもう一回やり直していいですかと言う。慣れないことに緊張する人間の面白さがあった。このように台詞によってではなく、その場に置かれた人間が取りがちな仕草や反応を粒立てた笑いが随所に挟み込まれている。こういったことは、細かな演技がしっかりとできる俳優ならではである。舞台に流れる夕暮れの侘しさとかけ離れているからこそ、笑いが舞台に緩急のリズムを与える。伏線の張り方と回収、それに笑いの散りばめ方を通して、全体にわたって目配りが利いた作品であった。

最後に、作・演出の山西竜矢について触れておこう。山西は益山貴司が主宰する劇団子供鉅人所属の俳優である。エンターテイメント性の強い作品が多い子供鉅人には、『真夜中の虹』(2016年、再演2018年)という一風変わった作品がある。真夜中という、翌日までのエアポケットのような静謐な時間。侘しさと翌朝への希望が同居した一瞬間を描いた、都市生活者の群像劇である。ピンク・リバティを観るのは『人魚の足』(2017年)に続いて2本目であるが、本作を観て山西は『真夜中の虹』の路線をぐっと押し進める作風を志向していることが良く分かった。子供鉅人ではツッコミ役として時にエキセントリックな演技を魅せる山西が、繊細な作品を創っていることが興味深い。

本作からピンク・リバティは、これまでの子供鉅人の番外公演ではなく単独ユニットとして独立するという。一つの劇団からもう一人の作家が登場するといえば、大人計画とウーマンリブ、MONOと壁ノ花団がすぐに思い浮かぶ。作風的に近しいという意味でも、子供鉅人とピンク・リバティにはポスト大人計画として今後も期待したい。

※台詞の引用は上演台本より

INDEXに戻る

![]()

「PAMS/ソウル芸術見本市」の報告書

真壁茂夫(OM-2演出家)

招待して頂いた10/7~12に開催された「PAMS」。「PAMS」は、横浜で毎年開催している「TPAM」を参考にして開催に至ったそうです。現在では関連企画を加えると大規模のイベントになっています。

そこで観た公演の簡単な個人的な感想を書き主催者側に提出した報告書を、少しだけ訂正し、「artissue」に載せてもらうことになりました。

10月7日/Seoulの街並みも大分変わった。近々では5年程前に来たのが最後だが、その時より更に洗練されている。近代的な高層ビルが立ち並び、凸凹が多かった歩道や道路も整備されている。オシャレなカフェも多い。スターバックスがそこいら中にあるのは頂けないが…。 しかし、都市の近代化はどこでも同じようなイメージで個性がなくなっていく。都市の行先はそうなる運命なのだろうか…。

今日からソウルで「国際芸術見本市 PAMS」が始まる。PAMSとは別なのか一緒に開催しているということなのか、色々とあってプログラムが良く分からない。僕が英語も、韓国語も出来ないのが一番悪いのだが…、その一環で開催されているのであろう「Street Art Festival」。

今日、そこで観たのはストリートパフォーマンス三本+α。

一つは、Seoulのメインの通りを封鎖して行われた花火を使った大仕掛けのパフォーマンス「Guille Passage」。色々な花火を使っていたが、新しい使い方には乏しく、少しばかりスケールが小さい印象を受けた。最後にシティホール前の広場に誘導されるのだが、そこだけにすべての花火を集中して使用した方が効果的だったなような気がした。パフォーマンス自体は素人的で観る価値はない。

もう一つはアクロバティックなサーカスチックなもので装置との絡みが秀逸な

「Impulse」。1m30㎝くらいの半円系の大理石が二つ。その上に梯子状のものを立て、登ったり倒したりして、宙を飛んでいるようにも見える。シルクド・ソレイユの演目としてやってもそん色ないだろう。ただ、観客に媚び過ぎていて、ただの大道芸人と変わらない印象を受ける。観客に笑いたくもない笑顔を振り向かなくてもアイディアと技術だけで観せられるように思うのだが、残念だ。

もう一本は「MULJIL2」という、やはり装置ありきの作品でとても面白かった。高さ約2mで、一辺が90㎝四方くらいの水槽(電話ボックスのよう)が4つ並べられている。その中に170㎝程の高さまで水が張られていて、その中に一人ずつ俳優が入っている。俳優はつま先立ちかジャンプでもしないと呼吸が出来ない。俳優はサラリーマン姿の人、女装の人、主婦らしき人、若い女性の4人。その人たちが、水の中で日常生活をおくるといった感じなのだが、それが水中なので日常行為が別の行為として見える。水の中で果物を食べたり、サラリーマンの書類が散乱したりする中で呼吸をするために浮き上がり、また水に沈むと言った感じで、日常生活が生と死を孕んだ時間であることを顕在化させる。

パフォーマンスの終わりに観客4人を水槽に引き入れるというのも、ここでの俳優の日常生活のパフォーマンスを演劇の行為として終わらせるのではないというメッセージを持っている。そう考えれば日常生活をおくる人たちが通り過ぎる街頭の中で、この公演を行うのも合致する。パフォーマンスの中で台詞もあったが、僕は言葉が分からないので他の狙いだったのかもしれないが…。

また、ビルが立ち並ぶ街の風景と水の入った水槽のビジュアル的な対比も上手くいっていて、しかも美しかった。こういった発想をする演出家に会ってみたかった。

以前、ソウルの劇場でやはり水槽に入るパフォーマーを見たことがある。韓国にはそういったものを生み出す元というか文化というか、何らかのキッカケになるようなものがあるのかもしれないとも思った。

こうした作品は稽古場がない東京ではなかなか創れないだろう。

少なくとも、狭くて無味乾燥な公民館とかでの稽古をやっているのでは出てこない発想だ。そして、装置を設置して稽古を積まなければ作品として成立しない。 東京では大きな稽古場を持っている集団は稀な為に独自のスタイルが出にくい状況だ。 せめて劇場を一ヶ月間くらいは借りられたら良いのだが。公共の劇場は是非そうして欲しいと願う。東京の公共劇場は一ヶ月に一本を創りだせば良い。公演は10日以内。20日間は稽古に使える。そうすることで東京の舞台の質は上がる。民間劇場と比べて本数を多くやる必要はない。今日の韓国のパフォーマンスを見て強くそう思う。日本は、韓国の真似をして海外で通用するものに金を出すという方針に切り替えた。優れたものではなく売れるものに…。だが、その前にやることは沢山あるはずだろう。

他に、ジャグリング的なものなど数本をかじり観る…。

10月8日/今日午前中はダンス作品のショーケース4本を観る。 作品はどれもよく考えられてあるけれど、それ以上のものではなかった。 ただ会場が、恐らくソウル市が作ったであろうダンス専門の稽古場の建物。セゾンの森下スタジオを大きくした感じ。 運営はどうなってるのかなどは分からないが、こんなところがあるのは羨ましい。おそらくソウル市が運営しているように思えた。

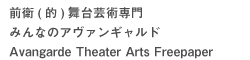

そこで行われたダンス作品で気になったのは、その建物の屋上で行った作品。ダンス作品なのだがトランポリンや鉄の棒を使ったりするアクロバティックな移動舞台。屋上に作られた白い装置も大がかりだ。このショーケースの為に作った装置なのか。僕たち数十人のために作ったのかと思うと凄いエネルギーを感じる!トランポリンの技も鉄棒に登ったりするのも大したものだった。だが独創的なものには思えなかった。

僕が韓国に始めて来たのは25年ほど前。韓国国内を巡回する演劇祭への参加打診があり「とりあえず演劇祭を観に来てくれ」と言うことで、だった。

だがその時は断り、行くことはなかった。そこで観た舞台が僕にとってあまりにも保守的なものばかりだったからだ。 だが現在の韓国の舞台は保守的でない。モダンダンスの時代が短く、一気にコンテンポラリーの時代に突入して進化している感じがする。

他の作品は、色の付いた砂を使った作品や発泡スチロールの球体を使う舞台、四角いビニールの中にダンサーがいて映像とクロスするもの。 たが、どれも基本は所謂コンテンポラリーの振りだ。見飽きたコンテンポラリーの振り。僕はその振りは、もうあまり観たくない。

10月9日/今日の午前中はオープニングレセプション。 僕は英語も韓国語も出来ないので話しが分からないからか、つまらない。お偉いさん方の演説など聞きたくない。 どうして、こんなありきたりのことを平然とやれるのだろう。格式を上げたい為か? ここに限ってのことではないが…いつものように無駄な時間が通り過ぎる。僕は、儀式的な催しは全部嫌いだ。

Booth Exhibitionを見て回る。

午後のショーケースは、バスに乗りだいぶ遠い場所に行き、そこで行われたプレゼンテーション。だが、パフォーマンスがなかった。すべて英語と韓国語のプレゼンテーションのみ。見本市のスタッフさん、教えて欲しかった。一人、タクシーを呼んでもらって、帰る。ただ、会場が何かの工場跡みたいな巨大な建物で、他にもそこの広い敷地にサーカスのテントのようなものなどが張られていて稽古場とかになっているらしかった。昨日のパフォーマンスもここで創られたようだった。羨ましい限りだ。東京でも劇場ばかり作るのではなく、こういった稽古場を作って欲しいと切に思う。

夜のショーケースはEUの人たちのダンスと音楽。 酷かった。どれもヨーロッパに行けばそこいら中でやっているようなありふれた舞台。音響や照明に工夫があるものの観たことがあるって感じだし…。 客席から主役の女性の名を呼んで探すふりをする俳優の演技は素人同然。演技というものをまったく考えたこともない人たちという感じだ。白々しくて、恥ずかしくて観ていられない。

休憩中に、内庭で韓国の人の軽い音楽パフォーマンスがあった。短い時間だけれど、とにかく飽きる。子供相手の作品だろう。

最後の外庭でやっていたヨーロッパの人たちの音楽も、どこを良いと思えるのか分からない。酷い訳ではないが中学校のバラスバンドの人たちが趣味でやってますといった感じ。ほとんどの人はまじめに観ていない。これらの人たちはPAMSをサークルの発表会と同レベルで観ているのではないだろうか。

誰がこうした人たちを選んで招聘しているのか不思議だ。 とても疲れた。 良かったのは今日の会場だけ(写真)。

一昨日と昨日までを観て、韓国の舞台に大いに期待したが、今日のを観て嫌な予感がしてきた。最初の日の「MULJIL2」は特別な作品だったのだろうか。

10月10日/今日は昼間に16人限定演劇を見る予定だったけれど、観ることが出来なかった。会場場所も秘密で地図を渡され、そこに着くと目隠しされ俳優と一対一で会話しながら進行するものらしい。 チケットを予約して貰っていたが、僕は英語も韓国語が出来ないということで断られてしまったのだ。僕がとても気に入った水槽のパフォーマンスを創った人の演出らしかったので、観れないのはとても残念だった。昔、私の集団であるOM-2でやってたようなものにかなり近い。

夜は、写真の場所で関係者が集まっての豪華なディナー。韓国の伝統音楽シナウィの演奏が行われた。

昔、東京では演劇人が集まると怪しい人が大勢いた。服装や立ち振舞いが違っていた。当時、その「異質、逸脱感」に僕は魅かれ、憧れた。 ここでなら僕も生きていても良い感じがしたからだ。たがここのディナーに集まっている人は皆一般の人と変わらない。着飾った人たちで社交的。今は日本でも同じで、演劇人が集まっても一般人と何も変わらない。 現在、逸脱しなければ生きられない人がいなくなったのか、それとも息を潜めて隠さなければ生きていけない時代だということなのだろうか…。

ちなみにこの会場も立派で良い所だし、僕たちに対しての待遇も良い。ホテルも豪華だ。しかし、こんなに豪華でなくても、と思う。 僕は海外の大きなフェスティバルに招聘された頃、やはり豪華なホテルに宿泊して食事も豪華で、スタッフの待遇も良かった。でも僕たちは豪華さを求めて演劇を創っている訳ではないので、どこか違和感を抱かざるを得なかった。そして大きなフェスティバルに出ることをなるべく辞めようと思ったのだ。その頃の時を思い出した。

ここは、アートがどんどん市場原理に巻き込まれるのを推進し良しとすることが前提なのだから、こんなことを言ってもしようがないのが分かっているのだが…。PAMSは、舞台作品を「売る」為のイベント(マーケット)なのだ。だが…、アートは資本の構造とは真逆にあると僕は思ってる。

昨日のダンス作品にしても、一般の人が観て「楽しいもの」を基準の価値観とし、それを作品を創るための拠りどころとしている。そう言った方向を良しとするならば、観る側もそれなりに楽しめるものだろう。舞台が一般的な人を対象とするもので、いつしか(孤独の中にいるような)少数者を助けるものではなくなってしまったのだろう。ただ、僕自分の奥深くに潜む何ものか(他者への異質感や疎外感など)に対しては何も突き刺さってこない。僕はその一般的な価値観に流され組み込まれて楽しむほど自分を置きざることは到底出来ない。昔にいた怪しい人たちはさらなる孤独の中にいるしかなくなる。

今日の夜は一本のパフォーマンス的な作品。韓国の若いG-Roundという集団。会場は元オイルタンク(?)で円形で直径40mくらいはあるような建物。天井高も20mくらいはありそうで柱が何本も並んでいる。 音が響き、凄い空間だ。円形舞台。パフォーマンスが始まる前から期待度は高まる。だが、内容自体は辛かった。5、6人くらいのパフォーマーが走ったり、柱を蹴ったりして、お手玉みたいなことをずっとしているだけだった。技術もない。そして最後には大きなお手玉(風船のような)が数多く出てきて、観客を引き入れて盛り上げる展開だった。この観客を引き入れて盛り上げるような展開自体もどうなんだろうと思わずにはいられなかった。 だが会場が本当に凄い‼この空間に内容が追い付いていない。もっとこの空間を使って遊ぶことは出来ただろうと思うのだが…。

東京でもこんな所を探し出す人がいれば…、舞台の多様性が広がるのではないか。つまり劇は劇場らしきところでやるものという前提(常識)を壊してくれると思う。そして壊れることで、新しいものを創らざるを得なくなるのではないかと思うからだ。それも一つの逸脱の方法だ。

10月11日/今日の昼間は、ヨーロッパのコメディタッチのマルチメディア作品。僕にとって×。観たことのある手法、考えつきそうなアイデアばかり。 何故、韓国でやろうと思うのか、僕には全く分からない。自分の町内でやっていれば良いと思う作品。

もうひとつは韓国のコンテンポラリーダンス。二人の男性がシンプルに踊る。二人の呼吸が合っていて、練習量はかなりのものだと思わせる。だがフリ自体のアイディアも新鮮味がなく、うまさも特別ではない。

そして今日の夜は太った韓国女優の一人芝居。字幕は英語。 英語も韓国語も出来ない僕には良く分からなかった。横浜のTPAMで去年、招聘したものらしい。 役者が達者なのは分かるし、台本も面白いのだろう。客は大声で笑っていた。日本語訳でもあれば読んでみたいとは思った。 でも、ストレートな演劇は、う~ん…。

多くの韓国の公演はショーアップしている。 今夜の一人芝居にしても常套手法である正面を見据え、発声もしっかりしているし演技も器用でひたすら観客に媚びる。

パフォーマンス的なものでさえ最後に観客を参加させイベントと化す。何故そんなに観客を喜ばせたいのか。喜ばせる必要があるのか。自分と市場価値を同化させることに意義を見い出そうとしているのか。その行きつく先には何があるのだろう。資本の顔(価値観)しか見えないような気がする。

10月12日/今日は、【PAMS】の中のHOT POTという企画のショーケース。ダンス5本。どれもコンテンポラリーの振りを無条件に良しとする価値観の上に成立している舞台。その上で音楽が違ったり、人数やイメージ、テーマが違ったりするだけで、僕には皆同じように見える。うわべだけの個性が闊歩する。

最後の集団は終わりになるにつれ運動量としてのエネルギーで観客を高揚をさせる構成。技術的にも優れているし、エンターテイメントとしても上出来と思った。終わった時には大きな拍手。他の観客にはとても受けているようだった。 でも、僕の生き方や考え方には1mmたりとも触れてはこない。舞台は、観客と踊る側が生き方の問題として交差しなければ、ただの娯楽でしかない。通り過ぎていくだけだ。

ダンスって何なんだろうか。

先代の中村歌右衛門はインタビューで確か「芝居はお客様のために、踊りは自分のために…」と言っていたように思う。 演技は自分を殺して観客に分かるようにサービスをして、ダンスは自分の衝動のままに踊る。または、観客に媚びるのはやめて自分の思うままにそこで生きてみる、と言っていると僕は捉えた。

そう考えると今回のショーケースの人たちは観客に媚び、自分のやりたい本来のことことも分からず、市場原理の成功者を目指す同種の顔と言ったものでしかない。 何のために踊るのか、その糸口さえ見えない公演だった。

渡航費や宿泊費など出して頂いた上にタダで多くの公演を魅せて頂いているのに、良いことを殆ど言わないで申し訳ないが、「良かった」とばかり言ってたら進歩(?)もないだろうと思うのだ。

10月14日/ソウルから東京に帰って来た。写真はホテル脇にあった慰安婦像。

INDEXに戻る