|

|

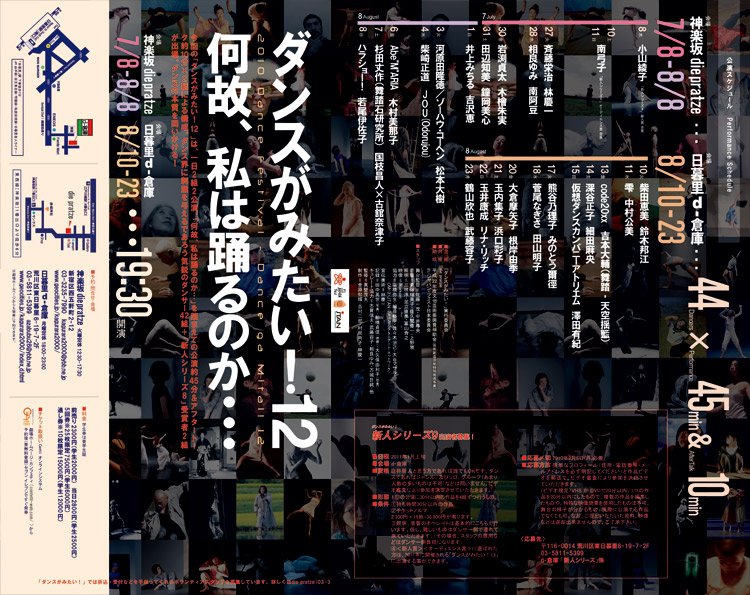

「ダンスがみたい!」から見えてくるダンスの20年

坂口勝彦

(ダンス批評家)

何かが終わることは、残されたものの記憶の襞が閉じられることでもあるとしたら、そう簡単に閉じさせないためにも、今、思いだしておきたい、何が行われていたのか、そして何が失われようとしているのかを忘れないために。

2000年から23回続いた「ダンスがみたい!」は、数ある…といっても日本では数えるほどもないダンスのフェスティバルの中では、最も幅広いジャンルを許容していた。もちろんダンスといっても舞台で上演される限りでのダンスであって、なかでもコンテンポラリーダンスとか舞踏と言われうるダンスの周辺で活躍したり蠢いたりしている者が集まった。それはちょうど、バレエやモダンダンスの枠からはみ出して、もっと自由に、好き勝手に、ダンスの枠組みを擾乱してもいいんだとみんなが気づき始めた頃に始まった。

黒沢美香:ダンスがみたい!15プロフィール写真より

黒沢美香:ダンスがみたい!15プロフィール写真より photo©スタッフテス

第2回は早くも同年の夏に行われ18組も出演しているが、舞踏関係がやはり多く、コンテンポラリーと言われることになる出演者は、黒沢美香、山崎広太、野和田恵里花、岩下徹等。

その当時、他のダンスフェスティバルも続々と始まった。横浜ダンスコレクションは1996年から始まったが最初はバニョレのプラットフォームであり、ソロ・デュオコンペティションが始まるのは2000年2月から。トヨタコレオグラフィーアワードとダンスビエンナーレトーキョーは2002年から。吾妻橋ダンスクロッシングは2004年から。これをみても、「ダンスがみたい!」が日本人ダンサーが集まるフェスティバルとして2000年に始まり、「新人シリーズ」が2003年から始まったのを見ても、おそらく同種のフェスティバルとしては最初期のものだったことがわかる。

私が見ることができたのは第4回目(2002年)からだった。第3回(2001年)の舞踏特集は見ていない。土方亡きあとのアスベスト館の企画は欠かさず見ていたはずなのに、なぜかこの第3回は見ていない。土方以外の舞踏にそれほどシンパシーを感じなかったからかもしれない。

2014「薔薇の人 -メリージェーン-」より

© 矢尾伸哉

2014「薔薇の人 -メリージェーン-」より

© 矢尾伸哉

第9回(2007年)の「京都×東京シリーズ」には、東野祥子、砂連尾理、砂山典子等が登場した。既にトヨタコレオグラファーアワードや吾妻橋ダンスクロッシングで注目されていたとはいえ、そちらとは違うタイプの作品を見ることができた。特に、ジェンダー問題へストレートにコミットする砂山の作品は、吾妻橋では見られないものだった。

第10回(2008年)の舞踏特集を最後に、舞踏色は次第に減少し、次の11回(2009年)は、若松美黄と石井かほるという現代舞踊の重鎮が登場するという、これまた意表を突いた企画で驚かされた。コンテンポラリーダンスと現代舞踊協会との忘れがちだが、あるいはないことにしようとされがちだが、実は重要な関係に既にこの頃から目をつけていたのが窺える。

そして、第12回(2010年)、第13回(2011年)、第14回(2012年)、第15回(2013年)は、「何故、私は踊るのか…」、「今、あなたのダンスハ必要か」、「崩れる身体」、「そろそろ、ソロ?」という、ダンスの存在論に関わるような実存的テーマを掲げ、この頃からダンサーへ課題を投げかける形が生まれた。投げられたものを真摯に受け止める者、あるいはサラッとかわす者、無視する者など、ダンサーがどういう意思で動いているのかが、その時のテーマと重なって見え、ダンスフェスティバルのひとつのありうる形の実験とも言えた。

川口隆夫:ダンスがみたい!15プロフィール写真より photo©noriyuki kimura

川口隆夫:ダンスがみたい!15プロフィール写真より photo©noriyuki kimuraイトー・ターリがこの間に登場している。第6回(2004年)の『恐れはどこにある』では、観客に仮面をかぶせて、セクシャルマイノリティが仮面をかぶって生きている様を体験させ、第14回では、原発事故の直後に作った『放射能に色がついてないからいいのかもしれない……と深い溜息……をつく』を上演した。セクシャルマイノリティ、原発、従軍慰安婦など、そこにあるのは皆が知っているのに、隠蔽したり、ないことにしたり、見ないことにしているものを、イトー・ターリは皆で共有しようとしていた。神楽坂の狭い空間は、そのための媒介としてちょうどいい空間だ。

第16回(2014年)の「受賞者の現在地」では、それまでの「新人シリーズ」の受賞者が集まった。「新人シリーズ」は、「ダンスがみたい!」の第5回(2003年)と第6回には夏に一緒に行っていたが、「ダンスがみたい!」第7回(2005年)からは分かれて、「ダンスがみたい! 新人シリーズ」として1月に開催されるようになった。2005年は「新人シリーズ」の第3回に当たり、神村惠、中西レモン、菊地びよ等が出演していた。

柴田恵美:ダンスがみたい!17プロフィール写真より photo©大洞博靖

柴田恵美:ダンスがみたい!17プロフィール写真より photo©大洞博靖「新人シリーズ」に出てその後大きく活躍している人も多い。柴田恵美もその1人で、賞を取った『biyori+』(第7回、2009年)は驚くほどの作品だった。身体を改造したのではないかと思わせるほどの異形な形が持続し、見えている身体の形姿は異様なのに、四肢の動きはあくまでも軽やかだった。既に確固たる自分の美学を持っていて、それを見せるすべも心得ていた。その後幾度も本編に登場している。

関かおりは、木村美那子と組んで『ハルコの娘』(第2回、2004年)で登場していて、この時は服装はふつうだったと思うが、後に彼女のスタイルとなる、心を読むことを拒否するような動物的な動きが既に見られた。

同じ年には森下真紀が『コシツ』を上演している。あの頃、私的な狭い空間での日常の動きから構成される作品がたくさん見られたが(「おままごと系」などと言っていた)、森下真樹のこの作品は、彼女の動きのキビキビした力が随所に見られて、私的空間を突き出る力があったと思う。こうした「おままごと系」のダンス作品にも神楽坂の劇場はぴったりだった。麻布だと少々広すぎた。

スズキ拓朗も「新人シリーズ」に出ていて(第8回、2010年)、賞は取らなかったがその後何度か本編にも登場している。些細な仕草や出来事を増幅させてミニマルな幸せ感溢れる動きを軽やかに作り出す手法は、既にあの頃に見られた。

チーム・チープロ:新人シリーズ17プロフィール写真より

チーム・チープロ:新人シリーズ17プロフィール写真より「新人シリーズ」の出演者は素人からプロまで「自称新人」であったが、実は審査員も「自称批評家」だった。もちろん、日本で自称以外の批評家は稀少人種であるのが実情なのだが。かくいう私も何度か審査を担当した。1週間以上、毎日のように3組か4組の公演を見るのは、体力も気力も酷使する大変な作業だった。それでも、30組ほどの作品を見た後では、その年のダンスの裾野の広がりが見えてきて非常に充実した感に包まれた。講評はなんとか早めに書こうと頑張ったが、年度末の忙しさと重なったり、突発的な出来事があったりで、十分に書くことのできない年もあったのが悔やまれる。「ダンスがみたい!」は、ダンサーだけでなく批評家を鍛える意義もあったのではないか、と今から振り返ってみると思える。

この「新人シリーズ」の他にも、「ダンスがみたい!」のサブシリーズ的なものとして、「インターナショナル ダンス コラボレーション」あるいは「インターナショナル シリーズ」があり、第7回(2005年)から第10回(2008年)まで4回開催された。名称の通り、海外で活躍するダンサーや振付家が参加した。シカゴで活躍していた加藤文子が『らんど・ざ・らんど 9-a peace of idea』を上演したのがこの第9回(2006年)だった。政治的なテーマを正面から捉えてダンス作品とするのは日本では未だに敬遠されることが多いが、アメリカに住んで長い加藤文子にとって作品に政治的メッセージを含ませるのは当然のことであり、明確な政治的な意見を持たないダンサーはアーティストである意味がないと思っているようだ。

なかでも『春の祭典』と「サムルノリ」の回は、音楽が持つ可能性とそれぞれのダンサーが持つ力が共に広がりを見せる作品が多く見られ、このような企画が最も成功した事例と言えると思う。

最後の「日本国憲法を上演する。」の回は、いずれも果敢に取り組んでいたのだが、観念的で抽象的なアプローチになりがちで、憲法の核心に触れるのは難しかったようだ。でも、この試みを続けていくことで次の試みを試す機会が生まれると思うのだが、 「ダンスがみたい!」は、2021年の第23回「『新人シリーズ』受賞者の現在地2」が最後となってしまった。別の形で続けていく可能性がないわけではないだろうから、まだ最後と言い切らなくてもいいのかもしれないが、d-倉庫で継続することはもうできそうもない。

ダンサーや振付家に様々な課題を与えてこれだけの企画を続けることができたのは、身軽に動くことのできた die pratze や d-倉庫だからなのだろう。そういう機動性のいい劇場だからこそ続けてこられたいくつもの企画の、その先へと向かう道をこれから皆で探っていかなくてはならない。

INDEXに戻る